|

ブラジル農業界への日系貢献のシンボル=下元健吉没後50周年=(その2)

|

|

2007年度のブラジル日本文化福祉協会(文協)のコロニア文芸賞を獲得した「百年の水流」を書かれた外山 脩さんがコチア産業組合創設者の下元健吉さんの没後50周年を記念して掲題の連載記事をニッケイ新聞に掲載しておられます。コロニアが生んだ偉人とも云える下元健吉さんに焦点を合わせその光と影を再述しています。「百年の水流」にも取上げられていますが、一人の人物を取上げる際の客観的な評価が大いに違うという興味深い点を克明に調べ上げて記録されておりジャナリストとしての外山流が冴える一文です。それにしてももう50年にもなるのですね。下元健吉さんがなくなってから。。。産業開発青年隊の皆さんからは、父として尊敬されていますが、我々の同船者の皆さんは直接訓育を受けていないのですね。下元さんの胸像を何処に置くかで問題を起していましたが。。。

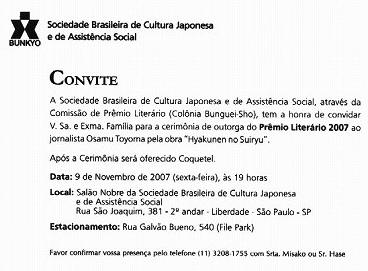

外山 脩さんの渾身の作「百年の水流」が2007年度のコロニア文芸賞を獲得しており11月9日に日本文化福祉協会の貴賓室でその授与式が行われる。外山さんから送って頂いた招待状を添付して置きます。

|

|

ブラジル農業界への日系貢献のシンボル=コチア産組

新社会の建設=創立者の光と影=下元健吉没後50周年

連載《第8回》=時節柄の政治資金捻出も=「俺が日本刀で叩き斬る」

外山 脩(フリー・ジャーナリスト)

このX老人は、筆者が提示した草稿(本稿の序文と次項)の内容も片端から否定した。

「(指導者が)昔は居たものだが……」という部分を「指導者なんて昔も居なかった。皆、二、三年したら、日本に帰るつもりでいたのだから。一万円儲けたら帰ろうと競走していた」と。

「下元健吉は、同志と共にコチアを創立した」を「下元に同志など居なかった。彼は孤独だった」と。

「下元健吉は一個の新社会を建設しようとした」も「そんなことは絶対ない。教育レベルからして、ない」と。

さらに、こうも言う。

「創業後十年、下元の地位は安定してはいなかった。コチア内部には鹿児島県人も多く、その中に鳥原巳代治という男がいて、理事になって居た。高知県人と鹿児島県人の間には暗黙の対立があった。鳥原が日本へ帰って、下元の地位が確固たるものになった」。

X氏の、これらの論のすべてについて一々詳しく吟味する余裕は、ここにはない。が、久保の投稿と照合すると、参考になる話が多い。

ただ幾つかの点を補足しておく。──まず暴言について言えば、当時、日本の農山村から少年期に移住してきた人々は、荒々しく話す習慣を大人になっても、持ち続けた。全部ではないが……。中には、激すると、自分の真意とは反対の暴言を、吐いてしまう者もいた。

下元には、そういう短所があった。その種の事例は、他にもある。

暴言が暴行に変化する癖も、同様であった。

例えば──一時期理事を務めたこともある──川上嵩が、あるとき何かのことで怒って、下元に灰皿を投げつけた。それを下元はヒョイと首を逸らしてかわし、後はケロリとしていたそうである。

そういう荒々しい言動が流行った時代でもあった。

ブラジル人理事たちに関しては、女性問題を論ずれば、日系二世の理事にも波及してしまう。しかも、彼らは、日本人一世とはモラル感が全く違った。

金銭問題は、時節柄、コチア存続を図る政治資金の捻出だった可能性もある。

下元は、彼らブラジル人役員を起用するに際し「実権はワシが握る。連中が、組合を食ったら、俺が日本刀で叩き斬る」とある高名な組合員の前で言った、という証言もある。

政治資金でなく、彼らが自分の懐に入れていたとしたら、下元が戦後も彼らを役員として引き止めることはありえなかった筈である。

この政治資金は、共同計算制で販売した出荷物の代金からコッソリ一パーセントとか二パーセント抜いて捻出したという説もある。(その分、組合員の受け取り分は減る)

政治資金についていえば、下元死後のことだが、コチアの職員が、しばしば首都のリオへ運んでいたという。その当人から、聞いた話である。

そういう事は、いつの時代でもあったことであり、戦時中であれば、さらに頻繁であったろう。

無論、彼らブラジル人役員が全く清潔であったなどと言うつもりもない。多少のことはあり、下元も知っていたかもしれない。ただし、これは推定である。

筆者の草稿に対する批判について言えば、X老人の「指導者なんて……云々」は、戦前の、しかも移民に限定しての話であろう。戦前でも移民以外の邦人の中から指導者は出ている。それと、筆者の書いた「昔は……」という表現は無論、戦後も含めている。戦後は移民も帰国から永住へ考え方を切り替え、指導者も多く生まれていた。

「下元に同志は居なかった…云々」の部分であるが、筆者が「同志と共に組合を創立」と書いたのは、発起人会のメンバーが十人居たことを思い出して、そうしたに過ぎない。

またX老人は、下元の新社会建設を「そんなことは……云々」と真っ向から否定しているが、新社会建設構想は、下元の書いた文書の中に詳しく記されていることである。それと新社会建設と教育レベルは、何の関係もない。

コチアという一個の社会、コチア人と呼ばれる人々が現に存在したことは、往時を知る人なら、誰で認めることである。

X老人の話は興味深いが、どうも自身が在職していた時期(一九三五―一九四五)の記憶にのみ頼っている印象を受ける。

(つづく)

連載《第9回》=同郷人への敵対と郷土閥=錯綜する県人意識の両面

外山 脩(フリー・ジャーナリスト)

なお、このX老人が在職していた時期、コチアは拡大を続けていた。

組合員は一九二七年の創立時の八十三名が、三八年には千五百名となり、日本の参戦時には二千名を越し、終戦時には三千名を数えていた。

従業員は、三四年の十数人が四五年には千数百人になっていた。事業地域はサンパウロ近郊から州西部方面、州外へと広まっていた。

その拡大と下元のリーダー・シップとの関係について問うと、X老人は、

「組合員が植え付けを増やせば、組合なんか放っておいても、大きくなるさ」

とプイと横を向いてしまった。

さらに、下元は、三〇年代末頃から(当時、日系組合で組織され、下元が専務理事を務めていた日伯産業組合中央会主催で)産青連運動を起こしている。組合員の子弟や若手職員を利用し、組合活動を活性化させようとした運動である。

これは非常な成功を収め、下元の人気が上昇した。創業期を抜けた頃からの事業的成功と若手の支持、これは下元のコチアに於ける立場を強固なものにした。

筆者は下元を批判する諸説について、パラナ州カルロポリスに住む伊藤直氏を訪れた際、意見を聞いてみた。

同氏も九十を幾つか越えているが、至極、元気そうであった。終戦の頃から下元と縁ができ、その死まで、何かと付き合いがあったという。

筆者の問いに同氏は、

「高知県人というのは、同郷人を、よく言わないからネ」

と、サラリと言ってのけた。

ハッとしたものである。サンパウロへ戻って調べてみると、久保勢郎、佐伯勢輝、常深光治、村上誠基、吉本亀、中島長作、そしてX老人、川上嵩……ことごとく高知県人なのである。灰皿を下元に投げつけた川上など下元の従兄弟であった。中尾熊喜のみが他県人だった。

別人の説だが、高知県人の有力組合員は下元の足を引っ張り続けた、という。 これは一体どういうことなのか?

濃厚なまでの郷土閥意識と同郷人に対する批判・敵対的言動、これは全く相反する。

この疑問をX老人に二度目に会った折、聞いて見ると、ニヤニヤしながら、こう答えたものである。

「良く言わない……のではない。競争意識だよ、高知県人の……」

高知県人というのは、県人同士の競争意識が、ひどく強いという。

筆者は、これを昔のこととして聞いていたが、

「今でも、そうさ。だから、ホラ、よその人間を連れてきて知事にしている。あれは、知事候補に推す人材が居なかった……のではなく、競争意識が強すぎて候補を一本に絞れなかったためサ」

この「競争意識」を、別人との雑談の中で話題にしてみたところ、「高知の名物は、土佐犬の犬闘だ。アレは、その競争意識の露出だろう」と言っていた。

これで大分、判ってきた。つまりアンチ下元派は、世上、コチアの建設事業が下元一人の功績であるかの様に扱われていることが、許せないのである。

「俺たちもやったのだ」

と叫んでいるのだ。

久保は記事の中に、自分のコチアに対する貢献談を挟んでいたし、このX老人も話の中でそうしていた。

勿論、筆者も下元一人の功績などとは思っていない。

(つづく)

連載《第10回》=複雑な高知人の県民性=南伯・中沢も肌合い異なる

外山 脩(フリー・ジャーナリスト)

ところで、これは、また、さる人の説であるが、高知県人は同郷人の悪口を言い、足も引っ張るが、「外部に対しては結束する」という。そういう県民性も持っていると……。

そういえば、筆者がX老人と話していたとき、何気なく下元批判説を口にすると、老人、突如、豹変した。それまで下元をボロクソに言っていたのが、急に評価し始めたのである。

筆者が口にした下元批判説とは、前出の久保勢郎の「コチア創業の最大の功労者は村上誠基であって、下元は、その他協力者の一人に過ぎない」という部分である。

筆者が久保の名前を出さず「こういう説もあるが……」と話し始めると「そんな事はない」と否定、やはり下元の功績が大きいという意味のことを言い、「ワシの人生で最も影響を受けた一人」などと持ち上げる。

(なんだ、これは…!)と、筆者はアッケにとられたが、本人は至極自然な表情をしている。当人の内部では矛盾はない様子である。

どうやら、同郷人の自分が下元を批判するのは構わないが、他県人がするなら庇う、ということらしい。

複雑な県民性である。

アンチ下元派の論は、こういう県民性を計算に入れて読み聞く必要がある、と悟った。

◎

そういう視点から見ると、中沢源一郎の下元健吉論など、まことに味わい深い。

中沢も高知県人で、日系の大型農協としてコチアとともに最後まで残り、共に消えたスール・ブラジルの理事長を務めた。

ただ事業規模では、スールは大きく差をつけられ、終始、コチアの十分の一くらいであった。

中沢は下元より九歳ほど若かったが、戦前から戦中、戦後と、いわば同時代を生きた人である。

その中沢が下元を毛嫌いしていたという説がある。もっとも、下元も中沢に対して同様だったそうである。

元コチアの職員・志村啓夫氏、この人も九十歳を越しているが、至極達者そうで、その話によると、二人の仲には古くからの因縁があったという。古くというのは、戦前のことで、一九三〇年代後半の頃と思われるが、

「スールの前身のジュケリー農産に内紛が続き、下元が、その仲裁に出かけた。その折、揉ましている張本人が中沢だと見て、怒鳴りつけた。中沢は、それを根に持ち続けた。

これは、下元本人から聞いた。下元は『中沢の野郎が……』という口調だった。対して中沢が下元を『アノ無学の田舎物が……』と罵ったこともあったそうだ。こちらは、何かの印刷物で読んだ。

中沢は、コチアの成功ケースばかり真似ていたのに、下元を嫌っていた」

ちなみに中沢は、同じ高知県でも、町の薬種問屋に生まれ東京帝国大学を出ていた。

下元とは肌合いが違っていた。

(つづく)

連載《第11回》=多くの有力者とケンカ別れ=コチアの牙城に帰っていく

外山 脩(フリー・ジャーナリスト)

志村氏の話、続く。

「ゼルヴァジオがある時、何かのキッカケで、中沢さんの下元に対する感情に気がついて『中沢さんは下元さんを嫌っていたのだ』と驚いてワシに話したことがある」

これもX老人によると、「嫌っていたのではない。それも競争意識さ」

ということになる。

中沢には『農協と共に四十年』という著書があるが、筆者は、これを読んでいて、中沢が「スールがコチアに大きく差をつけられていることを意識しない」という意味のことを、ボカして書きながら、意識し過ぎている臭いが行間に漂う箇所が幾つかあり、気になったことがある。

サンパウロ人文研が発行した『下元健吉──人と業績──』にも、中沢は「下元さんの思い出」という文章を寄せている。

以前、一読したときは、こうした故人の業績をテーマにしてまとめられる書物にありがちな称賛一方の内容ではなく、下元を長所と短所の両面から捉え、人物像を浮かび上がらせている点に感心した。

が、執拗に下元の性格上の欠点を指摘しているのには、不自然さを感じたものである。

今回、高知県人の県民性を教えられ、それを念頭において、改めて、この二冊に目を通してみると、

「そういうことだったのか……」

と、それまで見えなかったものが見えてきた。

中沢も高知県人である以上、当然、競争意識が強かったであろう。教養で、それを押さえていたであろう。が、ときに、無意識の内に漏れてしまうことも、あったのではあるまいか。〔下元さんの思い出〕の中に、次のような一節がある。

「こんなことを申し上げるのはどうかと思うが……コチア組合以外のコロニアの会に於いては、結局、下元さんは多くの有力者と喧嘩別れになり、コチアの牙城へ帰っていくという風で、コチア組合以外の会合で人をまとめて行くことには、どうも余り成功されなかったようである」

これを読んで、中沢がスール以外の、援協とか文協といったコロニアの中核団体で、会長をつとめリーダー・シップを発揮したことを思い浮かべ、それに高知県人の競争意識を絡めている内に、

「組合経営では大きく差をつけられたが、コロニアの社会事業では、下元さんは失敗し、ワシは成功したのだよ」

と笑いながら自負している様が、浮かんできた。無論、筆者の想像である。

この中沢も、下元が他県人から批判されると、擁護に回っている。

下元は前記のように、戦前、日伯産業組合中央会の専務理事のポストに在り、中沢は「下元さんの思い出」の中で、その中央会専務としての下元の資質を散々けなしている。ところが、日本から産組運動=活動=の指導に来ていた宮城孝治に、下元の同中央会専務としての適性を問われると言下に「至極適任と思います」と答えた……という。それでいて、その説明はしていない。

これなど読者を混乱させるが、県民性を考慮に入れると、自然な反応であったのかもしれない……という気がしてくる。

(つづく)

連載《第12回》戦前は日本に国防醵金=戦中は伯空軍へ飛行機

外山 脩(フリー・ジャーナリスト)

下元批判は、他県人がする場合、複雑さはない。言葉通りに受け止めてよさそうである。

昔、コチアの理事を務めた阿部牛太郎氏は、八十歳を少し越えているが、張りのある声で語る。

「終戦の頃、マリリア方面に居たが、一九四六年、青年会の仲間とサンパウロへ来たとき、ある人から『下元健吉に会ったことがあるか、なければモグリだ』と言われて、コチアの本部へ連れて行かれた。

下元の部屋へ入って行くと、丁度、昼食後で休んでいたのだろうが、椅子にふんぞり返っていた。

『おお、よく来た。ウンウン』と言って応対してくれたが、印象はよくなかった。信用できない顔つき目つきだった。土方の親方かヤクザの親分のようだった。

その後、今の土地(マウアの近く)に移り、地域の人が皆、コチアに入ったので、自分も入った。

ワシは第一印象から下元を買ってはいない。これは当たっていたと思う。

最近、新聞に出たが、戦争のとき、飛行機をブラシルの軍に贈っている。実は、あれはサンパウロとリオで一機ずつ計二機贈ったということだ。その資金は何処から出たのか。当時、組合員は組合の財務を調べる余裕などなかった。

下元は戦前、日本軍のために国防醵金というものを組合でしている。(やっていることが矛盾する、の意)下元は、村上誠基はじめ自分の気に入らない人間は、次々排除した。

ワシは、コチアは下元以外の他の創立者が偉かったのだ、と思っている。

ただ、こういう事があった。下元が死ぬ少し前で、ワシが組合の総会に出席したときのことだ。死んだ理事長のヴィウーヴァ=未亡人=に組合から見舞金を出す、という案が提出された。

対して、出席者の一人が『ケトウの女房は亭主が死んでも、直ぐ代わりを見つける。見舞金なんか出す必要はない』と発言した。すると下元が『ナニぬかす。今の言葉、取り消せ!』と一喝した。その迫力に圧倒され、発言者は取り消した。

あのときは、今の言葉でいうリーダー・シップのある男だと思った」

前出のパラナ州カルロポリスの伊藤直氏の場合も、一時期、下元にしらけた気分を抱いたという。ただ、この人の場合、後に見直している。

伊藤氏は、終戦後、認識運動に関係したとき、下元を知った。その下元が支援して創立されたパウリスタ新聞に入社したが、二年ほどで退社した。

その後、下元から「養鶏組合員用の飼料ミーリョの生産地を作りたい。適当な土地を探してくれ」

と言われ、奥地を回りカルロポリスに土地をみつけ、下元に報告に出かけた。ところが、下元は「あー、アノ件は理事会で否決された」とアッサリ一蹴してしまう。謝りもしなかった。

下元は、こういう具合に事の経緯を無視、相手の感情を逆撫でする言葉の使い方をする短所もあった。

伊藤氏は、以後、下元から遠のいた。カルロポリスの土地には自身が入植した。三年くらいして、コチアがパラナに進出することになり、カルロポリスに拠点を置いた。それで付き合いが復活、見方を改め、やがて「高知県は凄い人を出したなー」と思うようになった、という。

(つづく)

連載《第13回》=モジ進出を巡る〃伝説〃=地域拡大戦略の正否問う

外山 脩(フリー・ジャーナリスト)

下元健吉には、他組合の縄張りを荒らしたという批判もある。前出の久保勢郎なども、それが、同じ地域での無用な競合を招いた、と批判している。

産業組合というものは、その理論から行けば、一地域一組合というのが原則であった。

が、下元は組合創立間もない頃から他所の地域へも進出、既存組合のある所へも事業拠点を置いた。その最初のケースが、一九三五年のモジ進出である。

ここには、すでに邦人農業者のモジ産組が生まれており、後々まで語り継がれる騒動に発展した……ということになっている。

この話には「下元が攻め込んだ」とか「モジ産組の理事長・渡辺孝が総会の席上、下元の侵略行為を怒って絶叫中、興奮のあまり心臓マヒで死亡した」とか色々な伝説が生まれた。

今回モジを訪れ、当時の事情を知る人を探して話を聞いてみたが、どうもこの話、大袈裟であるようだ。

その一人、当時、モジ産組の組合員で戦後、理事長をつとめた根岸健治氏は九十代も半ば過ぎという高齢であったが、話すことはハッキリしており、記憶も確かであった。

「コチアとの対立は、理論上の問題でたいしたことではなかった。新聞紙上で、二、三回論争しただけ。喧嘩と言っても悪質なものではなかった。

渡辺さんが会議の席上で倒れたのは、コチアの進出より後の事で、当時、モジ産組には渡辺のコントラ(反対派)があり、組合は二つにも三つにも割れゴタゴタしていた。会議の席上倒れたのは、それが原因。下元さんのことではない」

調べてみると、渡辺の死は一九三九年で、コチアの進出から四年も過ぎた頃である。

やはりモジに伊藤武二さんという人が居る。根岸さんと同年輩である。当時は、モジ産組の組合員であった義兄の所で働いていた。

その伊藤さんが、こう語る。

「渡辺さんが、新聞の紙面を通じ『モジには組合があるのに、なぜコチアが出てくるのか、自粛してくれ』と。組合員が、そちらへ移ったら困るから出て来ないでくれ、と。それに下元さんが反論した。が、この論争は中途半端で終わった」

下元が進出したのは、資料類によると、モジ産組の組合員が、コチアへの鞍替えを図ったのがキッカケになっている。その通りだとすると、渡辺のリーダー・シップにも問題があったのであろう。

伊藤さんの話、続く。

「渡辺は、口先だけの百姓だった。家なんかもサッペ小屋で、棒で支えていた。(雇用された)青年が居って、ヤリクリしてトマテをつくっていたが、良いものをつくったためしがなかった。その後、コチアは奥地へドンドン進出して発展、モジは地元だけだったため先細りになった」

下元が、他地域へ進出したのは、この国の農産物の流通形態を検討、組合は事業範囲を一地域に限定せず、サンパウロ市を中心に広範囲に拡大して行くべきだ、という結論を出したからである。

サンパウロは大市場であると同時に、流通の要(かなめ)で「総ての農産物はここに集まり、ここから出て行く」と言われた。

この事業地域の拡大戦略は、戦後スールも倣った。ところが、すでに地元に組合が一つならず二つ三つもある所もあり、その場合、コチアやスールまで出て行くと、確かに乱立状態となった。

そして結局、コチアとスールが他の小組合を事実上、併呑して行く結果となった。

(つづく)

連載《第14回》=「親父は外では駄目だった」=日本病院をコチアに移管?

外山 脩(フリー・ジャーナリスト)

話変わって、下元は戦前の邦人社会、戦後のコロニア指導者の間では敬遠されていたという件であるが。

──これについては、前項の中沢源一郎の言葉の中にも出てくるが、コチア関係者も、その点は認めている。

戦前、産青連の運動に参加、そこで下元を知り、敬愛者の一人となり、戦後、コチアの役員を何度か務めた北パラナの松原宗孝氏は、「親父は、コチアの外では、全く駄目だった」と残念そうに首を振る。

下元が、敬遠された具体的事例として、これは戦前の話と思われるが、中沢が「下元さんが、組合の問題で何か用事があって、他の組合の役員を呼びつけることがあったが、次第に誰も行かなくなった、自分もそうした」という意味のことを書いている。

下元が相手の都合も聞かず、しかもコチアへ呼びつけ、一方的にしゃべりまくる無礼さが嫌われたのである。

日伯産業組合中央会に長く勤務した堀清も、

「コチアの下元とか下元のコチアとか、人は言うけれど、中央会の下元とか下元の中央会とは誰も言わない」

と書き残している。

下元は同中央会で産青連運動を起こし、これを大きく盛り上げている。しかし、それと中央会内部での人気とは別であった。

当時、邦人社会には「下元何するものゾ」という空気が生まれていたという。

すべて下元の、外部の人間に対する接触の仕方の拙さが生んだ結果である。

一九四二年、日本の参戦で、邦人社会の資産が政府に接収される危惧が強まったときのことである。

下元は、その最大の資産であった日本病院を守るため管理権をコチアに移行するという案を当時の邦人社会指導者たちに出した。が、指導者たちは、そうしなかった。

日本病院は結局、下元の危惧に近い形となった。下元の案は正しかったのだが、ものの言い方が強引で自分の考えを相手に押し付けるという印象を与え、反発を招いたのである。

終戦時、祖国日本の敗戦を認めるか否か……の、いわゆる勝ち負け騒動が起こり、敗戦認識運動が始まったとき、下元もその運動を起こしている。

このコロニアの認識運動は、一つにまとまっていたわけではなく、サンパウロ市内だけでも、宮腰千葉太を中心とする派、下元健吉を中心とする派、その他と別れていた。

何故、一緒にならなかったのか。下元以外の人々が、彼と行動を共にすることの難しさを考慮したのであろう。

現に、その認識運動が一段落した頃、ある会合の席上、下元は大先輩の南銀の宮坂国人を、厳しく攻撃、出席者を驚かしている。宮坂が、日本の敗戦に関して曖昧な態度をとった点を非難したのである。

(もっとも宮坂は後に、本稿序文で記したように、下元を高く評価している)

一九五四年、サンパウロ市創立四百年祭の折、当時のコロニアの指導者・山本喜誉司は勝ち負け騒動を終結させるため、同祭典へのコロニアの総力をあげての参加を図り実現する。

このときブラジル社会へのお礼の意味での記念事業をすることになり、指導者たちが集まって相談したことがある。

種々の案が出され、下元はサンパウロ大学に原子力かなにか……ともかく最先端技術の研究室を贈ることを提案した。が、結局、山本の「イビラプエーラ公園への日本館寄贈」という案に落ち着いた。

今日考えてみると、下元案の方が、発展性があったように思われる。

この場合も、下元の人気の無さが禍となって、案は採用されなかった。

(つづく)

|

|