|

移民化するデカセギたち ニッケイ新聞深沢編集長の連載論説(その1=第1回―第4回)

|

|

汎米日系人大会の分科会として七月十九日、聖市の文協ビル内で国外就労者情報援護センター(CIATE)主催の訪日就労者に関する講演会が行われ、さらに同二十二日には県連・日本祭り会場内講堂で、ABCジャパン(本部=横浜)とブラジル神奈川文化援護協会が共催する講演会「在日ブラジル人二十年の歴史」が行われた。これら興味深い二つの講演会に出席、取材されたニッケイ新聞の深沢編集長が『移民化するデカセギたち』として7回に分け連載で論説を掲載しておられます。講演会で発言された佐々木リカルド弁護士、毛利よしこシスター、中川郷子心理科医、教育者の篠田カルロスさん、日本で大学を卒業した宮ケ迫ナンシー里沙さん、社会学者のアンジェロ・イシさんらの発言を上手く纏めておられデカセギ現象の20年の歴史から現状と将来の問題点を提起しておられます。日本移民100年で営々と日本から送り込んだ戦前、戦後の移民数より多い数の30数万人が日本に逆流しており在日伯人社会を形成しつつあると云う現実とこれらの在日ブラジル人子弟の教育問題、日本への定着傾向、祖国ブラジルへの送金、我々が人生の一つの選択肢として選びブラジルに移住して来た時に直面した問題が反対の形で繰り返されていると言う現実は興味深い。

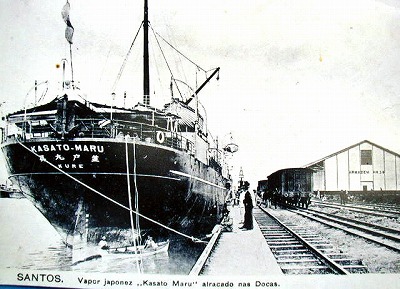

写真は、サントスのアルマゼン15(移住船が付いた桟橋)の出た所にあるカフェーを飲ませるお土産やさんと言うか博物館風の建物に立ち寄った時に見つけた笠戸丸の写真です。

|

|

2007年8月24日付け

移民化するデカセギたち=根を張る在日伯人社会=連載《第1回》=実は33万人が日本在住=経済規模は推定6千億円?!

来年百周年を迎えるブラジル日系社会の一部が日本で形成した在日ブラジル人社会は、年々その規模と質を増している割にその情報が伝わらない。一九八〇年代後半から始まったとされるデカセギムーブメントはすでに、二十歳の齢(よわい)を数える。デカセギ子弟の大学卒が生まれ、「在日ブラジル人一世」と主張する日系三世もおり、独自の文化まで誕生するなど明らかに新局面を迎えている。七月第三週に行われた二つの訪日就労者に関する講演会では、彼らは「一時的な出稼ぎ」ではなく「移民労働者」なのだという内容が、期せずして共に基底となった。その講演内容と最近の関連記事を組み合わせ、一本の連載として紹介する。(※デカセギ=ポ語dekasseguiからのカタカナ語=日本への移民労働者の意)

佐々木リカルド弁護士によれば、〇六年末現在で、在日伯国籍者数は三一万二九七九人。加えて日伯二重国籍者が約一万八〇〇〇人もいると推測しており、合計では三三万人とコミュニティ規模を紹介した。就労人口は約二九万人で、うち失業者は少なくとも一万三二〇〇人以上いるという。

日本で刊行されているポ語雑誌『alternativa』の県連日本祭り頒布版によれば、米州開発銀行(BID)の発表では〇六年の日本からのブラジルへの送金総額は約二六億ドル(約三〇〇〇億円)にも達する。〇〇年は一三億ドルで年々、増加傾向にある。

同データの〇五年送金額を州別に見ると、最大は聖州で一二億五〇〇〇万ドル(約一四七五億円=全体の四八%)、次がパラナ州で六億五〇〇〇万ドル(二五%)、三番目は南マット・グロッソ州で一億ドル、さらにパラー州の二五〇〇万ドルが続く。残り諸州の合計が一億七五〇〇万ドルだ。

この数字から分かることは、日系人口の七割を占める聖州への送金が実は全体の半分しかなく、多くの州にまたがっている点だ。デカセギムーブメントがいかに全伯的な範囲に拡大しているかが推測される。

一時期、日本の学者から「定住化傾向が進めば、母国への送金はいずれ減少し、コミュニティ内での消費に回される」との推測も出されていたが、今もって人口と共に送金額も増え続けている段階にある。ブラジルの留守家族との絆はまだまだ健在だ。

送金額に倍する金額を彼らが稼いでいると仮定すれば、コミュニティ内の経済規模は六〇〇〇億円とも単純計算できる。残りは税金のほか日本国内での消費に回されているのも間違いない。わずか二十年ほどの間に、巨大な経済規模を持つ在日社会が生まれた。

ブラジル人支援をするNPO団体SABIJA(本部=東京)代表、毛利よしこシスターによれば、在日コミュニティには八六八軒もの伯人商店があり、ポ語週刊新聞二紙、ポ語テレビチャンネル一局、雑誌などもあるという。

その一方で、日本社会側の教育関係者や学者、ジャーナリストからの視点は、近隣との騒音問題、ゴミの分別問題、デカセギ子弟の教育問題などに焦点をあて、〃深刻な問題〃として取り上げることが一般的で、定住外国人への否定的なイメージを固めようとしつつあるかのようだ。

ただし、コミュニティ側には〃深刻な問題〃との認識は薄い。そうなら滞日者の数は減ってもおかしくないが、現実には世界第二の経済大国は魅力的であり続けている。在日伯人社会の人口は増える一方であり、永住査証を取得するものは年々、一万人を数える。

どこかで認識がズレている可能性がある。在日ブラジル人たちの現状をより実情の即した形で認識し直す必要があるのではないか。

その焦点となるのは「彼らは移民なのか」という点ではないか。今回の二つの講演会では期せずして、そのことを関する情報や意見が次々と述べられた。

これは、どう考えたら良いのか。(つづく、深沢正雪記者)

■二つの講演会概要■

汎米日系人大会の分科会として七月十九日、聖市の文協ビル内で国外就労者情報援護センター(CIATE)主催の訪日就労者に関する講演会が行われ、佐々木リカルド弁護士、毛利よしこシスター、中川郷子心理科医の三人が話し、五十人以上の聴衆が集まり、熱心に質疑応答が行われた。

さらに同二十二日には県連・日本祭り会場内講堂で、ABCジャパン(本部=横浜)とブラジル神奈川文化援護協会が共催する講演会「在日ブラジル人二十年の歴史」が行われ、教育者の篠田カルロスさん、日本で大学を卒業した宮ケ迫ナンシー里沙さん、社会学者のアンジェロ・イシさんらが演台に立った。国際交流基金が協賛した。

2007年8月25日付け

移民化するデカセギたち=根を張る在日伯人社会=連載《第2回》=25%から30%が永住か=自宅購入予備軍が続々

膨大な送金をブラジルへ送る在日伯人社会だが、伯人支援をするNPO・SABJA(本部=東京)の代表毛利よしこシスター(70、二世)にいわせると「経済難民」だという。

彼女の日本滞在歴は二十一年と長く、在日二世の先駆者的な人物だ。久里浜少年院などに通って相談を聞いたり、独自の青少年育成事業を行っている。

シスターは、インスティトゥト・リオ・ブランコにおけるジョアン・ペドロ・コレイア・コスタ氏の論文を引用し、「伯国に確定的に戻る意志はあるか」との問いに対し、「はい」が五三%、「まだ分からない」が三五%、「いいえ」が一一%、白紙・無回答が一%だったと紹介した。この論文は在日伯人一五八七人に対して調査した結果だ。

ここから分かるのは、少なくとも一一%は、日本に永住しようと明確に決心している点だ。さらに推測するに「まだ分からない」の三五%の半分約一八%が永住に傾いたとしたら、合わせて二九%、全体の約三分の一(一一万人)が日本に残る可能性がある。

同論文によれば、最も多い日本のビザは一時滞在ビザで七二%、次が永住ビザで二三%、二重国籍が四%、白紙・無回答が一%となっている。

永住ビザはここ数年来、約一万人ずつ増えており、定住化傾向を如実に示す数字と言われている。

シスターに、永住ビザが年々増えている理由の説明を求めると、「日本国内での滞在延長手続きですら、ブラジルの無犯罪証明書が必要とされるようになり、ビザへの不安が高まっている。これ以上、厳しくなる前に、更新する必要のない永住ビザに切り換えてしまおうという人が多いんじゃないでしょうか」と現実的な事情を強調した。

永住ビザを持っていれば、ほかの人が延長申請する時に保証人になることができるなど、家族に一人、永住ビザ者がいるだけで安定度が増すようだ。

それに加え、日本で住宅購入希望者が増えていることも反映している、という。永住ビザを持っていれば住宅購入ローンを組める。

「では、必要に駆られて永住ビザを取得しているだけなのか」と問うと、「中には日本での生活が気に入っている人もいる。特に子供が日本の学校に適応して、ブラジルに帰りたくないといっている家庭とか」と付け加えた。

社会学者のアンジェロ・イシさんに同じ質問をすると「日本で家を買うのがステータスになっている。家を買うには永住ビザがいる。いつか家を買いたいという、いわばマイホーム予備軍が永住ビザに切り換えているのでは」という興味深い考察を披露した。

現実的な理由にせよ、マイホームの夢のためにせよ、この永住ビザ所持者が年々増えていることは、いずれ大きな意味を持ってくることを予感させる。

仮に、この永住ビザ二三%と二重国籍四%という合法的に日本に定住できる資格者を合計すると二七%になり、全体の四分の一に相当する。

「三分の一から四分の一という数字が、日本に永住する可能性が高い人たち」と予測しても、正解から遠くないかもしれない。

「経済難民」との表現はあまりにも否定的なニュアンスが伴う。もっと広い範囲を表す「移民労働者」=「より良き生活を求めて国境を越えて移動する労働者」の一部と考えた方が現実に近いようだ。

日本の場合は、一九九〇年の入管法改正で日系三世までの滞在を合法化したため日系人が多い。しかし、より良き生活を求めて先進国へ移動して定着し始めているという本質は、米国や欧州で起きていることと変わらないと見た方がいいのではないか。

(つづく、深沢正雪記者)

2007年8月29日付け

移民化するデカセギたち=根を張る在日伯人社会=連載《第3回》=鏡返しの方向性はなぜ=多様化する伯日系社会

日本を「祖先の国」とするブラジル日系社会の一部が日本へ渡り、ブラジルを「祖国」とする在日伯人社会が生まれた。「祖父の国へ戻った」形ではなく、あくまで「外国人が日本へ行った」という形で定着、成熟しつつある。

「服はブラジル製じゃなきゃだめ。飲むならコーラよりグアラナです」。毛利よしこシスターは在日社会内の雰囲気をそう説明する。デカセギには、伯人アイデンティティを強める方向性が強く働いている。

振り返ればブラジルにきた日本移民は異文化接触の毎日の中で、本国よりも強い日本人アイデンティティを育んだ。「やっぱり自分は日本人だ」「日本だったらこうするはずだ」。そんな会話を繰り返す中で、自然と背中に日の丸を背負った意識が日常化した。在日コミュニティとは、鏡返しの関係といってもいい。

講演者の一人、日本で大学を卒業した宮ケ迫ナンシー理沙さんに、県連日本祭りを初めて見た感想を尋ねたところ、「なんか妙なんです」と腑に落ちない表情で語った。この違和感の源はなにか――。在日コミュニティ内の雰囲気は完全に「ブラジル人」「ブラジル向き」であり、県連日本祭りでは逆方向ともいえる「日系人」「日本向き」を強調した雰囲気だった。

宮ケ迫さんは、同じブラジル日系社会の一部なのに、まったく方向性が違うことが、にわかには納得できない様子だった。

この視点は、今まであまり論じてこられなかったが、多様化した日系社会を認識するための重要な切り口を含んでいる。

日本からの視察団メンバーは口を揃えて問う。「ブラジルで日本移民は最初に日本語学校を作ったが、日本にいる日系人はなぜ教育に関心が薄いのか」。

デカセギが本格化したのは九〇年だ。ブラジルでは『失われた八〇年代』からコーロル・ショックの時代で、中産階級にいた多くの日系人が没落、訪日せざるをえない経済情勢だった。

九四年にレアル・プランが導入され、情勢はかなり変わった。訪日していた第一世代も四年、五年と過ごす中で計画性をもって資金を貯めていたものは帰伯する段階になった。

この第一世代までは比較的日本文化に親しんでいた層、日系社会の中心部に近い層、人材派遣会社が集中する聖市近郊出身者が主軸となって訪日していたと推測される。日本では次々に新しい働き手が必要となったが、第一世代は徐々に高齢化したこともあって多くが帰伯した。

困った派遣会社は、日系社会のより外側の層に声をかけないと訪日就労者を集められなくなった。それまで日系団体にまったく接触していなかった層が、第二世代として訪日しはじめるが九〇年代後半だ。伯国経済は安定し始め、中産階級であれば食べるのに困る状況は減りつつあった。

血縁的には日系だとはいえ、外側へ行くほど日系意識が薄れた集団となるグラデーションを自然に描いている。外側へ、外側へという訪日者の質的変化を繰り返した結果、在日コミュニティはより日系色を弱めた雰囲気を持つようになったのではないか。

これは、良否を比較しているのでなく、単に質が変化したとの意味だ。全ての物事には必ず両面がある。単に日系社会の多様化を説明しているにすぎない。

日本から来た視察団が接するような日系団体は、いわば日系社会の中心部にある。そこに所属する二世、三世層は、ほとんどが中産階級といっても異論はない。つまり、おなじ日系社会の一部とはいえ、訪日層とは違う社会階層だ。

百年で一四〇万人まで増えた日系社会だが、同時に階層分化し、多様化もした。日系社会内では「若者の日系団体離れ」が叫ばれて久しいが、離れていった者たちが外側の層を形成している。人口比では外側の方が遙かに多いが、邦字紙にすらほとんど出てこない〃沈黙のマジョリティ〃だ。

日系社会から離れていたこの層は「ブラジル人」と自己認識しているが、日本では〃日系社会の一部〃とのイメージが強く、日系社会の内側と外側を比較するような認識のズレを生んでいる。

伯国自体が「Brasis」(Brasilの複数形)と文化人類学者から表現されるように、実に多様な社会から構成されている。その一部たる日系社会が多様化しても何の不思議もない。

日伯どちらかだけを見て、日系社会を単純に語れない時代になってきた。

(つづく、深沢正雪記者)

ニッケイ新聞 2007年8月30日付け

移民化するデカセギたち=根を張る在日伯人社会=連載《第4回》=毎年4千人が日本で誕生=国際理解が教育現場の課題

「日本で毎年約四千人のブラジル人の出生が届けられている。この来日・長期滞在の傾向は衰えを見せていない」。毛利シスターが代表をするSABJAの監事、清水裕幸さんは『ブラジル特報』(〇四年九月号)にそう書いている。

愛知県名古屋市に今年四月、ブラジル人学校「コレジオ・ブラジル・ジャポン」を開校した教育者、篠田カルロスさんの講演によれば、同校に通う子供の九割が日本生まれの世代だ。

「一度は日本の学校に入ったがうまく行かなかった。いつかブラジルに〃帰りたい〃という気持ちの子供が多い」と代弁する。中には一年間で三校も転校した子までいる。一度も足を踏み入れたことのない〃祖国〃へ帰ろう、とはどんな気持ちなのだろう。

親の世代は三〇歳から三五歳が中心で、在日十年以上が大半だという。

篠田さんの試算によれば、在日ブラジル人で六〜一四歳の義務教育年齢の世代は二万八〇〇〇人いるという。うちブラジル人学校で学んでいるのは約七〇〇〇人、日本の公立校では約八〇〇〇人で、合計一万五〇〇〇人が学習している。でも、「残りの一万三〇〇〇人が何をしているか分からない」と危惧する。

デカセギ子弟の教育問題に詳しい、聖市在住の心理科医の中川郷子さんは講演の中で、サンパウロ州とパラナ州だけで約八〇〇〇人のデカセギ帰伯子弟がいるとの推測を発表した。

「子供たちは一種の移民です」。十歳までの人格形成期をどこでどのように過ごすかで、残りの人生が大きく左右される。親に連れられて、日本でその大事な期間を過ごした子供たちにとって、日本はブラジル以上の存在になる。

そんな子供たちが一万人近くも戻ってきていることは、ブラジル側日系社会にとってもいずれ大きな影響を及ぼすに違いない。

中川さんは今回、日ポ両語でも思考能力が不足する「ダブル・リミット」という問題を強調した。

子供が抽象思考能力や論理思考能力を育むには、その基礎となる言語能力が必要だ。日語でもポ語でもいいから、子供の時代に十分に学習しておかないと、大きくなってからいくら説明しても理解できない、認識能力の限界が低くなるという問題だ。

「以前は九歳頃までに日本の学校に編入すれば、問題なく授業についていけると言われていましたが、現実には中高校の学習でつまずくケースがかなりあることが分かってきた」という。編入以前に、抽象思考能力が十分に訓練されていなかった可能性を指摘する。

日ポ両語で日常会話が可能という人は一見するとバイリンガルだが、どちらでも読み書きが不得手という場合は、必ずしも思考能力が高い訳でないという。

また、中川さんが〇三年に静岡と愛知に住むデカセギ子弟約一五〇人に調査した時、大半は公立校に一度編入しながらも適応できなかったことが分かった点が、今後重要な意味を持ってくるかもしれない。

在日ブラジル人の三分の一、四分の一が永住するとすれば、その子弟に将来期待される役割は、日本社会との中間層としてのそれだろう。日本語が苦手な親世代の目となり、耳となり、日本社会を深く理解し、親に説明できる能力が重要となってくる。

日本社会を理解する上で、公教育を受けていることは大きな力だ。ところが中川さんは「日本の公立校では不就学(evasao escolar)が問題になっているが、私には、学校が子供を排除(exclusao)しているように見える」と手厳しい。

毛利シスターも「日本の学校に適応した子供の中には、ブラジル人であることを恥じてポ語を話さなくなり、親と会話が成立しなくなるケースもある」と問題提起する。

伯人というアイデンティティに誇りを保ったまま、日本語でしっかりとした教育が受けられるのなら、全国に所在する公立校は受け皿になりえる。

現状、各地で義務教育レベルを統括しているのは地方自治体であり、先進的な取り組みをしている地域と、試行錯誤を始めたばかりのところと差が激しい。出身国の教育事情により、文化的背景どころか、論理思考能力にも差がある。今ほど異文化を深く理解する教育現場の努力が求められている時期はないかもしれない。

(つづく、深沢正雪記者)

|

|