|

第29回バーチャル座談会『新春放談、行く年来る年2015/2016』(その2)

|

|

バーチャル座談会その2は、しゅくこさんのヨセミテ日記の続きから始まります。人生のルーツを1962年のカリフォルニア留学に求め53年後の自分を再度カリフォルニアを訪問、ヨセミテ日記に纏め今昔の思いを綴られた2015年度前田文学賞受賞作品は、読み応えがあり皆さんの共感を得る好作品となっており今年のバーチャル座談会の秀逸で皆さんの話題をさらいました。このその2冒頭に全文を掲載して置くことにしました。しゅくこさん有難う。

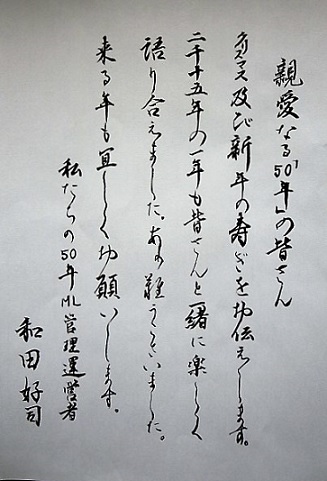

写真は、しゅくこさんのお便りには必ず付いているちょっとした珍しい写真が有りその1枚をと思ったのですが、やはり私の年末年始のご挨拶を恵子が代筆して呉れたのでこれを採用して残して置くことにしました。

|

|

しゅくこ:「ヨセミテ日記」 015年11月1日〜15日 川越しゅくこ

53年前の1962年、サンフランシスコから車で45分くらい東の郊外に3年間ホームステイした。当時、その家族構成は両親のビルとシャーリー。ともに36歳。ビルは私の行く大学の先生。長男のアーレン(7)、次男のロス(4)そして乳児院から引き取ったアイルランド系の養女のモリー(1)の3人の子供がいた。ウォルナット・クリークという地名どおり、広い前庭にはクルミの大木がある静かな住宅街であった。 わたしの20才から後半の人生は、この土地からはじまった。エッセイ「アメリカン青春グラフィティ」の舞台でもある。

3年後の帰国後も、両親とは手紙、ファックス、誕生日の電話などで近況を知らせあい何度か会っていた。両者をもっと近くに引き寄せたのは、ついこの10年くらいの間に使い出したパソコンやスマホのおかげである。

長男のアーレンはもう61才になった。電話やメールでは連絡しあっていたが、会うのは実に53年ぶりである。アラスカの自然保護の仕事から停年退職し、実家のウォルナット・クリークには戻らず、そこから車で東に2-3時間のコロンビア開拓歴史地区に落ち着いた。 11月の初めから約2週間。私の里帰りの旅程をすべて仕組んでくれたのは彼である。ここでは彼の家族と一緒に行ったヨセミテ国立公園を中心に日記を綴ってみたい。

縦長のカリフォルニア州とその東隣のネバダ州との境界線を縦になぞるようにしてシェラネバダ山脈がある。その山脈の中央部に年間400万人が訪れるという、東京都の約1.5倍のヨセミテ国立公園がある。その大半は手つかずの原生林だ。

日本の美は水蒸気によって生み出されると誰かが言った。ここには折り重なる紅葉も体を包み込む湿気もない。乾燥した青空に高く突き刺す樫、松、杉などの常緑針葉樹林。その下に広がる草原。身のひきしまるひんやりした大気。氷河で削られた巨大な一枚岩の花崗岩。地球の地殻をむき出しにして圧倒的に迫ってくるばかりである。

「シュクコ、この樹をごらん、樹皮が縦一筋にひび割れているでしょ。これが杉の樹。こっちはクニュクニュした曲線のひび割れ模様。これが松。松の表皮は昆虫が入れないほど硬い。火事から身を守るほど分厚いんだ」アーレンはずっと小さい頃から私の先生だった。彼はこんどは足元にころがるさまざまな松ぼっくりを手のひらに乗せ、私の眼の前に差し出した。「ほら、このpine cone(松ぼっくり)を見て。リスが松かさの鱗の間にある美味しいところをしゃぶった後だよ」「人がかじつたあとのトウモロコシそっくりね」と私。ぼっくりがconeであり、マツカサのカサであり、かつトウモロコシの英語でもある。「松もさまざまで、とくにこのシェラネバダ山脈に多いのがシュガー・パイン。その松ぼっくりは世界一長いんだ」手のひらに乗る程度のものしか知らなかった私はその後ロッジに飾ってあった60cmくらいの長いシュガー・パイン・コーンに声をあげた。

川のせせらぎに来たとき、アーレンは林立する高い樹を指しながら「父は若いときこの木で早登り競争の名人だったらしい」「木登り競争? どんなルールなの?」彼はクスクス笑う。「なんのルールもない。ただ早く登るだけ。冬はスキーの名人でもあった。父はなんでもできた。青春時代をスポーツにかけていたんだね」

緩やかな気質の家族たちとの散策はわたしの心身のテンポと気持ちよく合う。だれ一人せかしたり、つぎの予定をまくしたてる者はいない。楽しい話題に事欠かなかった。そんな時わたしの心は本来の自分に帰ったように自由にさまようことができる。53年前、神戸港からあるぜんちな丸で離れたときのあの時の解放された五感がもう一度よみがえる。

私たちはハーフドームとよばれる巨岩の前に来た。巨大な人形の上半身に静かに首をかしげた少女の顔型の一枚岩である。青い空にそれをさえぎるものはなく、ただひたすら透き通る空にそびえている。

私たちはその前の小さな湖の入り江の砂浜のようなところで一休みをした。Mirror lake(ミラーレイク)と呼ばれるだけあって、その背後にそびえるハーフドームを鏡の水面にくっきりと映している。湖からの白い砂地は50mもない。すぐ後ろは木々で囲われた斜面になっている。きっと観光用の有名なポイントは他にあるのかもしれない。しかしここは人影もまばらで峡谷の中の小さな隠れ家のようだ。

そのとき、アーレンが小声で意外なことを言った。

「秘密だけどね。僕たちは父、ビルの遺灰をここにこっそり撒いたんだ」と。わたしは思わずアーレンの顔をつくづくながめた。そしておもむろに後ろを振り返った。ビルのいる気配がした。

暖かい陽ざしの中に、足元の砂地に、澄んだ湖になにかがキラキラと光っている。それはビルの命のかけらに違いなかった。わたしは心地よいめまいを感じて小さな岩に腰を下ろした。

目を閉じると、昨夜の団欒のことが思い出された。長男のアーレンは父親の遺品をしっかり保管していた。それらをわたしに見せるための用意もできていた。ステイ中に一度も聞いたことのなかった父親ビルの青春時代の逸話がつぎつぎに明かされた。

1945年。ビルが18才の時に太平洋戦争が終結した。3才児であった私は、当然のことながら私の生まれた年が真珠湾攻撃の始まった年であったとか、原爆投下で戦争が終結したとか、なにも分からなかった。わたしにとって、その時代は飢餓状態の現実以外なにもなかった。だが、その頃ビルは横浜にアメリカ兵用のスポーツ施設開設のための一員として船で横浜に派遣されていた。ダンベルや鉄棒で鍛える若き日の彼の写真が何枚もあった。そして、日本からアメリカの親元に送ったたくさんの手紙や持ち帰ったという慰問袋のようなものも見せられた。その手紙の中に、焼野原に放置されていた日本の乳児を保護し仲間と連れて帰り、公的に引き取られるまで育てたという手紙もあった。はじめて降り立つ敵国であった日本の焦土。そこに佇む青年ビルの五感はなにを感じ、どのように消化されたのであろうか。その18年後、わたしを自宅にホームステイさせることとそれがどうつながったのだろうか。

その夜の団欒のあと、深夜の森には雨が降った。斜め向かいのB&Bにアーレンが車で送ってくれた。鹿を襲うピューマの種類のボブキャットなんかが出るので森の中の一人歩きは危険でもあった。B&Bの前で停めた車の中で2人で話し込んだ。なんとなく話しこんだなりゆきで「ところで、私のステイは誰の提案だったの?」と訊いた。それはこの50年間自問したこともなく、ましてやこの際に予定していた質問ではなかった。ただ、ふと思いついた疑問であった。がそう言ったとたん、これはもしかして訊くに値する大事な質問であったと気づいた。

「それはね・・、」しばらく思い出すように間をおいて、

「父親だった。ビルだったんだよ。母はいつも父の提案する強引ともいえる意見に引きずられる形でついていった。ゆるい性格で変わったことはしたくなかった。だからいろんな意見がいつも正反対になりよく口喧嘩していたなァ」意外な事実だった。

「父はいつも正しい意見を強く実行してきた人だった」

「この言葉が当てはまるかどうか。つまりrightousな人だったってこと?」とわたし。

「その通りだよ、シュクコ、正義感の見本みたいな人だった」

そうだったのか、私をホームステイさせたいと決断したのは2人の合意ではなくビルの決断だったのか。20才のわたしは日本という国の迷路の中で行き詰っていた。彼の強い意志がわたしの道を開いてくれたことになる。進駐軍の一青年が何かの理由で、何のゆかりもないわたしのその後の人生の軸足となった。そのビルはいまここに眠っている。生涯愛したヨセミテの懐の中で安らかに。

キラキラした星屑のようなものは陽ざしの中に溶けていた。わたしたちはそこを後にしてまたゆったりと歩き始めた。首を傾げた少女の花崗岩が高いところからわたしたちを見下ろしている。あるのは地球の息吹が躍動しているような、恐ろしいほどの粗削りな自然であり、カリフォルニアの空であり、さわやかな風だけであった。だれだって、創造主の懐にいるような畏怖の念にかられているに違いない。子供でさえ大声ではしゃぐこともなく、ひたすら静かに満たされたなにかを抱きつつ父母を見上げては笑顔で歩いている。私は、着慣れた腰までのジャケット、足になじんだ古靴。背中に吸い付くリュックを着け、これさえあれば、何時間でも散策できそうな高揚した気分になっていた。楽しい話がとぎれなくあふれ出た。

アーレンは高さ30cm直径1mほど切り株の前にきてしゃがみこみ、爪先でその上の霜をこそぎとった。すると美しい年輪が現れた。「白い輪は春から夏の成長期に、黒い輪は冬場にできたもの」「どうして色が違うの?」「成長の早い時期は細胞が大きくて、細胞壁が薄いから白い淡い色になる。反対に冬場は成長が遅いから、小さな細胞の厚い細胞壁ができて濃い色の年輪ができるんだよ」私も爪で霜を削りながら年輪の幅をざっと数え「100年くらいかな?」と適当な事を言った。「それどころじゃないね」とすぐに彼は打ち消した。「そうだね。幹の直径が1mとして1000mm。すると1mmくらいの

間隔で輪を作っているこの樹は1000年たっているのかな・・」

それにしても、なんと人間のちっぽけなことだろう。どれだけなにをしたって、せいぜい指の長さくらいの寿命なのである。

この50年間、年輪で言えば5cmくらいの幅でしかない。その間、

ビルの家族にはいろいろなことが起っていた。それは手紙やメールで知っていた。

ビルは大学の先生を定年退職後、ヨセミテ国立公園の観光案内所で、ボランティアとして若い人たちの教育にあたった。徹底した自然派、野外派であった。その間、次男のロスが車の大事故に会い重度の身障者に、養女のモリーが糖尿病の悪化で58才の若さで死去、そして彼自身、5年前の2010年に帯状疱疹をこじらせ神経もやられて苦しみながら他界した。いま健在なのは5人家族のうち母親のシャーリー(89)とアーレン(61)の2人だけになった。

かたや、帰国後の私の53年はどうだっただろうか。わずか3年の留学生活を軸にそれにしがみ付くようにして生活の糧にしてきた。わずかばかりの英語経験なのに、翻訳の仕事から短大で教えるなど、冷や汗をひた隠しにしながら不敵に生き延びてきた。それでも子供達に英語の歌を教えたりするのが性にあっていたのか45年もつづいた。ふと、アメリカでの青春時代のことや、長年続けてきた乗馬関係の話などを書き残しておきたくなって、私は自分のための時間をつくるようになった。

花崗岩が草原や湖に大きな影を落とし、しんしんと冷気が覆い始めた。朝からずっと歩いたのでお腹が空いていた。私たちは広いレストランで大判の熱々のチーズの溶けるピッツアをいろいろ分け合って楽しんだ。背後のステージで黒人女性歌手の口から物憂い「Sentimental Journey」が流れ出した。アーレンの長男のジョーンがピツァをほおばりながら、「シュクコのために歌ってくれてるんだよ」と微笑んでいる。たしかに、そんな気もする。わたしは帰国して以来、過去への感傷にもたれかかった人生だけは送るまいと肝に銘じてきたのだ。そうなったらもうおしまい、と自分に言い聞かせてきた。しかしいま、背中を包むこむような物憂い歌声と、心地よい疲れ。熱々のピッツアと染み入るワインは、私を感傷的な世界に否応なく誘っていく。そう。忘れもしない。ビルに最後に会ったのは7-8年前くらい前であった。シャーリーの便りの中にビルの帯状疱疹が悪化したことを何度も知らせてきた。わたしはとるものもとりあえず飛行機に飛び乗った。サンフランシスコからウォルナット・クリーク駅までは地下鉄で行き、そこから2人の家までタクシーでいけばいい。しかし、ビルは駅まで迎えにきていた。

あの時、ビルとシャーリーは同じウォルナット・クリーク内の車で数分のところの、もっと落ち着いた場所に引っ越ししていた。ビルの具合が悪化したとあったのは単なる体調のことだけではなかった。会って数分のうちに分かった。話の最中に宙をさ迷う視点。怯えたような病的な表情。ビルの精神が相当やられているのを目の前にして呆然とした。シャーリーの笑顔は薄く弱よわしく、顔面を覆っている皮膚は、長年の介護の疲れだけではなかった。そこには共に残りの人生を過ごす望みも喜びも消えかかっているようだった。苦難に闘う意欲さえ忘れられたもののように消えていた。裏庭にたわわに実っていたレモンが、緑の芝生にぽたぽたと落ちている。その鮮やかな黄色だけが命の輝きを見せて、それはかえって妙に寂しい風景であった。

夕食は近所のレストランで済ませた。シャーリーはもう長い間料理はしていないと言った。医師は痛み止めにモルヒネを勧めたが、ビルは頑として断ったという。あのころ、モルヒネというのは正義感に強いビルにとっては、忌わしい麻薬に相応する言葉であったのである。彼女にとってビルを受け入れがたいなにかが芽生えていたのかもしれない。ビルに対する物言いもどこか投げやりなあきらめた響きに私はオヤッと耳を傾げたものである。

シャーリーは、諦めとため息という甲羅を背中に背負い込んだような硬い生き物そのものであった。

帰りも地下鉄でサンフランシスコ空港までいくつもりであった。だが、ビルは私を空港まで車を運転して送っていくと言う。シャーリーは家に残った。神経を病んでいる風の83才の彼の運転に不安がよぎった。車内には1962年にはやっていたトニー・ベネットの歌う「I left my heart in San Francisco」が流れていて、それが私を少し安心させた。案の定、かれは間違った道路に迷い込み、でもすぐに気づいて元に戻ったので、空港に着くまで私はハラハラした。地下の駐車場から階上のJALのカウンターまで行くエレベーター内は私たち2人だけだった。とつぜん、彼は急に私に倒れ掛かるように全身を凭せ掛けたかと思うと、指でしがみつくように抱擁した。その体温はひしひしと伝わる冷たい孤独の塊だった。時間がくるまで向き合ってコーヒーを飲んだ。その時も彼は病的な様子でわたしは視線をそらすしかなかった。何かの話の流れで、かれはシャーリーの先祖がトーマス・ジェファーソンだと言った。(ジョージ・ワシントンだったかもしれない)。なんどかその話はビルから聞いていたが覚えられなかった。人の家系について興味がなかったからだ。それよりも彼の宙をさまよう病的な目つきが気になった。それがビルとの最後の別れになったのだ。

黒人歌手のSentimental Journey が終わり我に返った。ステージでは、カーボーイハットの3人組が、バンジョーを奏でながら、カントリーミュージックの「おお、スザンナ」を歌っていた。あまりぱっとしないメドレーが続いた。

そもそも今回の旅行はセンチメンタル・ジャーニーになるなど、わたしの筋書になかったのだ。現実的に物理的に、ただアーレンの家族の若さに体力がついていけるか、途中で棄権したり、長いドライブ中、トイレになんども止めてもらい迷惑をかけるのではないか、と大量の常備薬と貼り付けカイロ、湿布、ひざのサポーターなどを持っての、ある種の冒険、ただそれだけしか考えられない旅行であった。

しかし、今回の旅はただの旅ではなくなった。

夏場の観光客も10月末で去り、11月に入ったいま、ヨセミテははやばやと夜の支度にはいった。ロッジ前を歩いていた若者たちも、静かに宿に引き上げた。

私にホームステイのチャンスを作ってくれたのは父、ビルの強い意志だったが、帰国後もずっと連絡を取り続けてくれたのは、当初は私の受け入れに気が進まなかった、他でもないシャーリーであった。しかも、わたしのアルバムをきちんと保存し、50年前に持ってきた花王の粉シャンプーのパウチも、メリットshampooの容器までも保存してくれていたのも彼女であつた。そんなことをしてもらえる値打ちなどないわたしはただただ驚くばかりだった。

わたしははずかしながら彼らと交わした手紙以外ほとんどなにも残していなかった。

帰国前に、アーレンの家族ともう一度母親のシャーリーにお別れに行った。彼女(現在89才)の同棲相手は昔求婚されたボーイフレンドのボブ(現在92才)である。ことのいきさつについてはメールで承知していた。「シュクコは年配者のわたしたちの同棲について、きっと変に想うでしょう。でもどうぞ分かってね。お互いの子供達も祝福してくれています」ボブの写真も添付してあった。愛の告白の喜びと恥じらいと、ためらいが抑制された文面にあった。本当はもっと盛大に声をあげ、娘のようにはしゃぎたかったのかもしれない。

シャーリーとボブはわたしたちの来るのを待っていた。温かい部屋という部屋はチーズの焼けるいい匂いに満ちていた。

手料理した焼きたてのキッシュをオーブンからとりだし、切り分けて各皿に盛りつける彼女は幸せそのものだった。その指には地味だがアンティークふうの宝石が光り、イヤリングがしみひとつない白い頬に揺れ、何十にも重なる宝石が首から頬にかけて輝きを添えていた。なによりも嬉しかったのは彼女に笑みが戻っていたことだった。53年前に、わたしが教えた「いただきます」という挨拶をみんなで口をそろえてランチがはじまった。彼女のキッシュは新鮮なほうれん草がたっぷり入っていて、上品で濃厚な味に整っていた。

昔話がつぎつぎにあふれ出た。7才だった息子のアーレンを寝かせる前に絵本を読んだときの思い出に話が及んだ。アーレンは「タックミー」と眠い声でつぶやいた。それを英語のよくできなかったわたしは「トークミー」と聞き違えたこと。タック(tuck)はもう眠いから、毛布の端をマットレスの下にはさみこんでくるんでちょうだい、という催促だったのに、トーク(talk)と聞き違い、もっと話してと言われていると思い込み、ベッドの横でえんえんと絵本を読み続けたこと。また夏のアルバイト先から3人の子供たちに送った手紙がなんと保存されていた。それはわたしが裸足で外を歩き回っていてハチを踏んづけた話であった。「こんな名文を書いてたの! 知らなかったわ」と笑った。

話題は、わたしが最近FMの冊子に書いたエッセイの内容に発展した。アメリカの銃規制について書いたと言った。するとなぜそれに興味を持ったのかとシャーリーが訊ねる。わたしはある日の散歩道で、銃を手にした少年たちがハトを囲んで銃を向けているのにショックを受けたこと、シャーリーに警察に電話するように頼んだことを話した。「覚えていない?」と問うわたしに、彼女はそんなことあった? とポカンと口を半分開けた。「日本では拳銃保持は禁止されているのよ。これほど銃の事件が多いアメリカでなぜもっと取り締まらないのか不思議」という素直な意見を述べた。たちまち食卓はその話題で自由な意見が飛び出した。だれもが、銃の保持には反対だった。これはちょっとした不思議な空気であった。その内容よりも、3世代がそれぞれの意見を出すが話し手を打ち負かす議論ではなく、相手の話に興味をもって聞いたり話したりする。久しぶりに新鮮だった。「わたしは社会、政治、経済問題に疎いので、書くことによって自分が勉強させてもらっているの」と言った。

「銃規制をすると、その前に買いあさりが始まる。それも問題だね」とボブも静かに参加していた。

食後、若返った輝く笑顔で、彼女はI-Padを操作し、わたしの送ったさまざまな写真を開けては見せてくれた。ボブは92才と思えぬ背筋のまっすぐな物静かで聞き上手な紳士だった。初対面のわたしへの話題の提供などの心配りとして自分の息子の写真や話題の用意をしていた。こまやかな心遣いのできる人柄にわたしはホッとした。シャーリーの表情にもその空気を共有するゆとりのある微笑みがあった。7年前ビルがまだ生きていた頃に比べると、がらりと部屋の模様替えがなされ、ダブルベッドは落ち着いたサーモンピンクのカバーで覆われ、室内は清潔で平和な空気がこもり、二人で整えた家具や調度品にもぬくもりと安らぎの空気があった。家具の配置の仕方さえが楽し気な空気に変わっていた。

久しぶりの再会だったが、その距離を感じさせないくらい話題に尽きることなく、空港に行く時間がやってきた。

幸せそうなシャーリーとボブを見るとつくづく嬉しくなった。彼女をしっかり抱きしめた。そして初対面のボブともシャーリーを頼みますという思いをこめてハグをした。

ドアから出る時、彼女がわたしを呼び止めた。

玄関の飾り棚にあった燭台の2本のうち、1本をとって、「シュクコ、これを持ってかえって」、と差し出した。むき出しのプレゼントに一瞬躊躇すると、彼女は綺麗な紙に包んでくれた。「これ、door to door presentよ」彼女らしいおしゃれな言葉だった。彼女の先祖がジョージ・ワシントンだったか、トーマス・ジエファーソンであったかわたしはまたもや思い出せなかった。そのアンティークの燭台はその時代のものかもしれない。帰りの荷物を詰める時にふと思った。

空港に送ってくれるアーレンの車に乗った。窓から振り向くとボブがシャーリーの足元をかばいながら、仲良く手をつないでゆるりと背を向け玄関に戻る姿があった。裏庭のレモンの樹も以前と何一つ変わらずたわわに実をつけ、緑の芝生にたくさんころがっているのが見えた。幸せの象徴に見えた。目頭が熱くなった。どうも別れだけが涙の原因でもなさそうだ。53年前、私を引き受けると決めたビル、晩年の壮絶な痛みの中で精神まで侵されて亡くなったビルの、ビの字もシャーリーの口から出なかったことが一抹の寂しさとして残った。それにしても、わたしのかかわったアメリカ人家族は、まれにみる誠実な人たちであった。もういちど新しい命の続きをもらったような幸せ感と、忘れていく人、忘れられていく人の非情な時の流れが大自然のヨセミテの空に浮かんでは消えていった。

前田:しゅくこさん 私もサンフランシスコの電車に乗りました。

急な坂道を上り下りするのですよね。

満員で、家内と無理やり入り口にぶら下がりました。

ダンスを見るどころではありませんでした。

思い出のサンフランシスコ・・・。

やっと2年ぶりの年賀状が終わりましたので、しゅくこさんの旅行記を拝読いたします。

丸木で〜す 学生時代には、僕も大阪の地下鉄の車内ではつり革の世話にもならず、立って腰をひねってスキー旅行に備えたものです。

それが、今ではトロントの地下鉄では高齢者専用席に座ってます。

よ〜し、この男にならって夢読もう一度、地下鉄では立ってバランスを取りスキーに再挑戦しよう。

良い写真を見せていただき有り難う。

夢を呼ぶ帰国子女のエッセーに乾杯! 新年は夢一杯になりそうです

伊豆山: しゅくこさん 自分の書き物が他の人の目にとまることは嬉しいことです。ましてや、(男として)女性の目にとまれば喜び倍増です。

私の文章は決して褒められるレベルではありませんが、努めて伝えたい意図や状況が正確に伝わるように心掛けています。それから一旦書いたものを読み直し、冗漫な部分を切り捨てています。時には半分捨てちゃうことも。

実は、私はグラフィティと云う言葉を知りませんでした。

今、初めてYahooの辞書で「落書き」であることを知りました。それも壁に刻まれた古代の絵画、文字とのこと。小憎らしいほどシャレタ言葉ではないですか。

しゅくこさんのIntelligenceがドンと伝わって来ますよ!

デジタル大辞泉の解説

グラフィティ(graffiti)

落書き。本来は考古学用語で、壁に刻まれた古代の

絵画や文字など。

駒形: 伊豆山さん サンパウロの街中には色々な落書き(?)があって、街の景観を傷つけていますが、道路沿いの道に 楽画(?)を書く人が居ますね。

これを GRAFITEIRO と呼んでいますが、そういう考古学、壁画、などと関連ある「高級な」言葉とは知りませんでした。

伊豆山:駒形さん そうですか、知りませんでした。

多分、ラテン語から派生した言葉でしょうね。

だからインテリ感があるのかも、、。

|

|