|

≪伯国日本移民の草分け≫ 鈴木貞次郎著作 (その2)

|

|

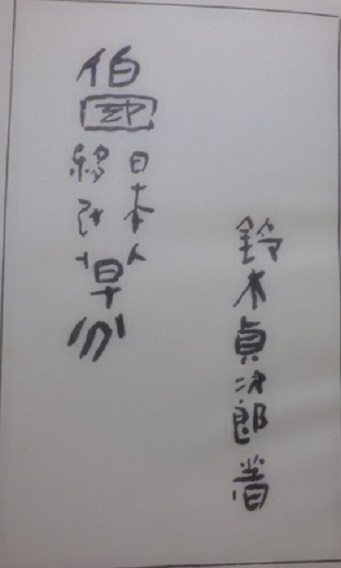

日本移民の草分け鈴木青年の日本公使館の人々がその2です。リオ州のぺトロポリスに置かれていた公使館の人々に付いて描写している。今も時々お世話になるポルトガル語辞書を編纂した大武和三郎の話も出て来て面白い。出石さんが送って呉れた写真の1枚にその1に出て来た鈴木貞次郎の根岸時代の先輩河東碧悟桐氏に書いて頂いたという伯国日本移民の草分 鈴木貞次郎箸を使わせて貰う事にしました。 |

|

日本公使館の人々

一

リオ・デ・ジャネーロの炎暑を体験した人には、ペトロポリスの渓谷は意外に涼しかった。

翠緑に覆われた山々は近く眉に迫って、曲折した渓谷には清流が潔い音をたてて走っていた。

日本公使館は公園から少し右へ入って、山を後ろに余り見栄えのしない、旧式な建物であった。

杉村公使は決して新しい型の外交官ではなかった。体格からして、相撲取りなら十両取り位な値打ちの充分にふめる太った肉付きで、身長もそれに応じて高かった。あまり物数は言わない。どこかに陰気な影のほのめきながらどっしりと落ち着いて如何にも長者らしい風格があった。むろん外国語も堪能でなかったろうし、外交官のなかに打ち混じって折衝するが如きは、すこぶる不得手であったらしいが、黙々として行わんとする死を眼中に置かなかった態度は、その象のように柔和な目に鋭く閃いていた。暫時対座しているうちにも、流石に三浦公使の下に朝鮮王妃を葬ったあの劇的シーンが思い浮かべられて、誰にも『杉村さんは志士だわい』とうなずかれる所があった。

公使令夫人もよく肥満した方で、いかにも古い家庭に人となったらしい面影を多量に持っていた。こうした保守的な気分は令夫人の心にもありありとレフクソされていたモダーンな堀口令夫人と余りそりが合わなかったのも無理のないことである。

館員としてはただ一人三浦荒次郎氏が居った。三浦氏は日本人としては申し分のない、丈の高い人で、杉村公使にも負けない位に肥えて太っていた。平面な大きい顔には心持ち細い目が光って、くるっと巻いた余り多くもない髭は例え様もない愛嬌があった。スペインに遊学した最初の人であったという程、スペイン語が得意で、フランス語に対する造詣も外務省中一、二の指を屈する程であったと仄聞している。しかも非常に開放的な書生肌の人であった。スペイン人を妻のように愛しておった位だから、寄席などへ入った時、カスタニヨーラの踊りにつれて歌う、あの南国的な情緒に満ちた艶な小唄などを聞くと、あれはこう、あれは・・と言う風によく説明してくれた。それ程ある方面の文芸的趣味も豊富らしく見えた。

生まれは埼玉であったと思う。石川という杉村公使が朝鮮時代の部下であった役人の遺児で、その死に臨んで後見を託されたという様なことを聞いた。二十二か三位の青年が家庭労働をしていた。よく白い服を着ている顔の長い、才気の勝った青年であった。早く父を失ったこの不幸な人は何事にもひがみなしには居られなかったらしく、色々な不平は口癖になっていた。

お梅さんという体格のよい、色白な女中がいた。訳もなし、下町風な感じのする女で、早く性的に目覚めたこの女に、何所となしコケテルな魅惑を持っていた。

館員ではないが、太平善太郎という海外練習生が寄宿していた。丈のすらりとした美男子で杉村公使令夫人第一のお気に入りを鼻にかけている風は、如何にも高慢らしく、きざな感じを与えた。

十二、三才と七、八才に見える公使令嬢がいた。姉さんの方は才ばしった方で、妹さんはまだほんの無邪気一方であった。

二

もう一人秋葉という爺さんがいた。ハワイから英国船に乗ってサントスに上陸し、転々として遂にペトロポリスに来た。つい先頃迄公使館の料理人をしていたのであるが、その頃は頭の上にお菓子箱を載せて、チャルメラのような音を立てる笛を吹きながら、大道を売って歩いていた。丈の低い頑健なこの爺さんは一日も女なしにはいられない、しかも若いほど夢中になると言うのだから面白い。この秋葉さんと軽業師の萬治さんがブラジルにおける日本人の先祖である。

秋葉さんははっきりと自分の年も知らないし、ブラジルに何年おるかも知っていない、この点は軽業師の萬治さんも似ている。藤崎商店が聖市に開業した翌年であったが、萬治さんがひょっこり店に入って来て、如何にも苦しいような、たどたどしい口ぶりで、

「テンノーヘイカはまだ生きておいでですか?」

と聞いていた。それは何か遠い大昔のことでも思い出す様な風であった。けれども萬治さんも流石に日本人である。何よりも先ず天皇陛下のご安否を聞く所に争われない血がある。イタリア人を妻としたこの人は、もう現生にはいない。今、田舎廻りをして歩く「シルコ・インペリアール」の「Manje Irmaes」と言うのはその子供達である。話は一寸わき道へそれたが、これも在留民最初のページになくてはならぬ一人である。

秋葉さんは働いて貯めた金はいつの間にか若い女に何の執着もなくつぎ込んでしまう。生まれ故郷の千葉県では相当な家で、その子は陸軍佐官であると言う様なことで、しきりに帰国をうながして来るが、

「日本に戻ったら、こんなにして若い女と遊んでおれんからな」

と言って笑った。実際秋葉さんの全ては『若い女』に尽きていた。若い女の蠱惑的な熱い血のうちにのみ、人間としての世界があった。それが彼の故郷でもあり、妻子でもあり、彼自身でもあった。そこに何の悔恨もなければ、哀愁もなかった。移植民の歴史は輝いた方面よりもむしろこうした陰惨な暗い側に、人間的情味の捨てがたい深さとみじめさがある。

これ等の人々が当時のブラジル日本公使館員であり、在留民の全てであった。即ち男六人、女四人合計十人という数になる。

× × ×

その頃は最早ブラジルには在留していなかったが、日本の対伯文化事跡の上から忘れることの出来ない人がある。それは葡和、和葡両事典の著者大武和三郎である。

大武さんの渡伯したのはおそらく軽業師の萬治さんの次で、或いは秋葉爺さんより早かったのではないかと思う。いずれにせよこの三人は渡伯先駆者の三尊である。

大武さんの生家は横浜で船舶に関係する商売をしていたので、海外への念をそそる汽笛の音に早くから少なからず憧憬を持っていた。明治23年ブラジル国軍艦アルミランテ・バローゾ号がドン・オウグウスト殿下を乗せて横浜に入港した時、大武さんは英語に通達していると言うので、しばしばオウグウスト殿下の通弁として随伴した結果、ブラジル行を勧誘されたのである。今でこそ大武さんの頭は白くなっているが、童顔にして漆黒な頭髪にインテリな目を輝かせていた十八才の青年は何んで、この絶好な機会を逃せよう。直ちに渡伯の決心をしたが、近親者の猛烈な反対にあって、ついに果たさず、アルミランテ・バローゾ号は錨を上げて長崎へ出港してしまったのである。

しかしながら運命は君のために必ずしも絶望ではなかった。熱心なる願望はついに両親の許す所となり、長崎に急行してようやくバローゾ艦上の人となることが出来た。

インド洋の航海もようやく終わってから、バタビヤ、アデン間に於いて一大暴風に遭遇し、アデン島に難を避けたが、ここでブラジルに革命が起こって勝利を得たという飛電を受け取った。伯爵が共和国の宣言をしたのは1889年11月15日の暁明であったから、大武さん達のアデン港に着いたのはおそらく12月前後であった事が推定される。ドン・オウグウスト殿下は当然亡命しなければならなかった。船艦はクストーゾ・メロ将軍によって司令されることになったが、ドン・オウグウスト殿下と離別を余儀なくされた大武さんは尚ブラジルに行く意思を捨てなかった。

もし1889年の革命がなく、ブラジル王国に平和な日が続いたとしたなら、大武さんの運命も自ら違った展開があり、日伯関係によほど興味ある将来が期待されたであろうと思う。

リオ・デ・ジャネロ市に着いてから、英語が役立って大武さんはシップ・チャンドレをしていたメンデス商会(今日も実在)に入って働いた。大変重宝がられて相当収入もあったが、いつまでそんなことをしておっても仕様がなかろうと、メロ将軍はじめ同航海の青年士官たちに勧められて海軍兵学校生徒となった。しかし数奇な運命はここにも君を待ち受けていた。

それは君の保護者であった、クストーゾ・メロ将軍によって海軍のレボルソンが企てられたためで、大武さんも他の多くの海軍兵学校生徒と共に軍艦に収容されて、大砲の洗礼を受けなければならなかったからである。

しかしながら遂に海軍側に恵まれず、勝利の見込みが全然なくなって、陸地から包囲攻撃を受けた時、大武さんは

「君は日本人だから逃げてくれ。我々と一緒に苦難を受けさせるのは気に毒だ。」

と同僚や先輩から口説かれて、余儀なく暗夜に乗じ船艦を脱して再びメンデス商会に舞い戻った。それから船会社に入り機関手となったが、後に勧められてやっぱりメンデス商会関係のサン・パウロ州リベロン・プレト市近くのシュンブー(駅名は大武氏の直話なるも、現在の何駅に当たるや判明せず)の珈琲園に働いた。仕事はベネヒツシオ・デ・カツヘイ(コーヒー精選工場)の機関部を担当したのであったが、居ること半年日清戦争勃発の報に接し、急に帰心を起こし、遂に英国荷物船のボーイとなりオーストラリアに去ったのは1894年であった。

爾来大武さんは日本の対伯関係のあらゆる運動に陰の人として活躍している。

三

公使館に着いて、暫時休憩すると、水野さんはホテルへ案内された。私へは、ホテルなどに宿って、無用の入費をかけるなと言って、公使は館の裏家の一室に寝床を作らせてくれた。世慣れない私は、仕様事なしに事務室の掃除などを手伝った。

杉村公使は黙々として石像の如く見えた。三浦通訳官はさとす様な口調で、時々ブラジルの事情など話してくれた。私は妙に気になる口髭を見つめながら

「親切な人だな」

と思った。石川君はコッペーロの他に令嬢たちに家庭教師らしい任務を負担していた。

「日本から来る時は、家庭教師という約束だったんだが」

とこぼしながら声を落として

「鈴木君、あの生意気な大平が悪いんだよ。彼奴が善いこと悪いこと、何でも告げ口をしやがるんだからナ、彼奴が来てから段々私の立場が悪くなったんだ。君も彼奴に気をつけんととんだ目に合うぜ」

石川君は如何にも口惜しそうに拳を握って力んだ。しかし石川君は何といっても一個の雇人にしか過ぎない。これに反して大平君は令夫人を笠に着るお客人である。石川君に勝味がない丈、腹いせは散々な蔭口となった。暗闘はよその見る目にも随分はげしかった。

公使令夫人は親切な人であった。私のような青年にさえ、只一人でご案内のそぞろ歩きの労をいとわなかった程思いやりのよいお方であった。いわんやお気に入りの大平君には、かなり親切な世話をしていた。その親切が一種の誤解を招くような事がなかったとも限らない。いやな噂話は誰の口からとなしに漏れた。妙な暗いアトモスフーラが公使館内に醸されていた。

四

日本語の解らない外人コックの目より外ない公使館の家庭は石川君とお梅さんとのロマンスの晴れやかな舞台であった。突然飛び込んだ私の内気なおぼこ心を見抜いた石川君は、別に遠慮もなしにふざけて見せた。時には秋葉爺さんもからんだ三角関係は、紅葉の(※尾崎)「夏木立」などにもられたユーモアな劇的場面もあった。令嬢達の遊び相手に飼われていた白い山羊が、時折り

「ウメー、ウメー」

頓狂な声をふり上げて、なんだか、ものを風刺でもする様な興味をそそった。

気取った青年大平君と私とが令嬢達の希望とあって、一人一脚の競争などあって、あわただしいペトロポリスの十日間は過ぎ去った。三浦通訳官の先導でいよいよサンパウロ州に出発する日が来た。

お別れのお茶には、私の好きなバンデローが、山の様に出ていた。

「お菓子なら、鈴木君はいくらでも食べるよ」

水野さんは私に食べさせたい老婆心か、そんなことを言って笑った。それでも私の遠慮がちな性質は、思うままにそのバンデローをほおばる勇気が出なかった。私はそっと杉村公使を見上げた。私には是非公使に言っておきたいことがある筈だ。

「公使」

私は自分の声の小さいのに驚いた。

「私はご承知のようにペルーから水野さんの金で、こちらに来ましたが、もしできることならば三浦さんのお骨折りでサンパウロ州から七ポンドの補助金を受け取って、それを水野さんに上げたいと思っています」

やや震えを帯びた、私の声が終わりもしない内に、杉村公使はアハハハハと高笑した。

「君そんな心配は無用じゃ。移民会社は君に対して、日本からの旅費も手当も出すのが正当だぞ。一移民を聖州に送ったと言って、その旅費を請求する様な、そんなけちな考えで移民契約が出来るものじゃない」

私は充分不服であったが、杉村公使の厳然たる声は、重石のように私の心を抑えたので、黙ってしまった。

公使はわざわざ玄関口まで送って来た。三浦さんと何か打合せらしい会話をしていたが、私へは

「日本移民のため。しっかりやってくれ」

命令するものの様な、重い響きがあった。私は黙って頭を下げた。

馬車に乗らんとして一寸後ろを振り向くと、公使は端然として、まだ元の位置に立っていた。私の目には一種の感激の涙があふれ出た。

「公使、ご安心なさってください。私は私の最善をつくします」

私の心のどこやらで、こんな叫びを発するのを聞いた。

大いなる 山黒々と そびえつつ 萬家の灯 谷々に満つ

コパカバナ 波打つ際を そぞろ行く 月夜の吾にも 女あれかし

ガービアの 山の狭霧の 晴るゝまゝ 椰子の並木に 来鳴く鳥あり

蘭の花の うす紫を 見上ぐれば 木がくれにして 山そびえたつ

水色の どすの幕の 下りたれば 椰子の並木に 星一つ見ゆ

|

|