|

石川達三と『蒼氓』について。【大地に夢求めて】付記3より転載。

|

|

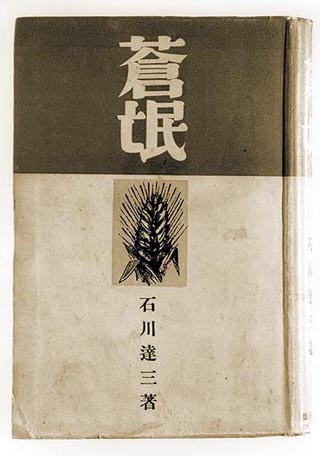

第1回の芥川賞受賞作品でブラジル移民を主題とした余りにも有名な石川達三の『蒼氓』に付いて【大地に夢求めて】(寄稿集14ページ143項に書籍紹介として掲載)の付記3として掲題のコメントが載っている。著者の小川守正さんの『蒼氓』に書かれた世界とその影響による移民=棄民が定着し一人歩きしがちであるが決して「移民=棄民では断じてない」との結論に賛意を表する者の一人である。“『蒼氓』はあくまでも石川達三の作品であり、そこに盛られているのは彼の心であって、移住者自身の心ではない。彼はブラジルの地は踏んでいるが、本当の移民ではなく悩める文学青年の逃避行であったのだから、当然のことでであろう。”文学作品と移民の実生活を切り離しての論法には、喝采を贈りたい。少し長くなりますが全文を転載して置きます。写真は1935年(昭和10年10月)に改造社より出版された初版の表紙です。 |

|

付記3 石川達三と『蒼氓』について。

この小説は一九三五年発表された石川達三(一九〇五~一九八五)のブラジル移民を主題とした作品で、第一回の芥川賞受賞作品である。この一作によって作家として認められた彼の出世作品である。

ブラジル移民に出発する人々が神戸の移民収容所ですごした八日間のエピソードを綴ったもので、その内容は移民の口を借りて、当時の農村の苦しい生活、健康診断で移民ができなくなったら村に帰る旅費もないという貧困、貯金通帳は持って来たが印鑑は叔父にあずけて来たという無知さ、婚約者を持ちながら弟に泣きつかれ収容所に来てしまい、見ず知らずの男に身をまかしてしまう愚かな姉、など悲しいお話のオンパレードである。『蒼氓』がなぜ高い評価を受け有名になったのか。

それまで、長くブームだったプロレタリア文学による、階級闘争をプロパガンダする使命感といったものに、文壇と読者がようやく飽きてきた時期に、淡々と人々のありのままの姿や会話を描写した文は新鮮な感じがしたのであろうと思われる。また石川自身が移民に参加していたという事実から、異次元の世界のルポルタージュという珍しさもあったのかも知れない。

一九三〇年、二五歳の石川は大学を中退し、雑誌社に勤めながら作家を志すが、思うままに小説が書けず、そのくせ勃々たる雄心抑え難しという悩みの生活だった。その気分を打破すべく、移民会社に勤務する兄の友人に頼んで移民に参加する。

勤めていた雑誌社の社長の好意による六〇〇円の退職金と、移民団の助監督という地位を得て、独身者には出ない政府補助金二〇〇円も得てのブラジル行だった。

『蒼氓』は、その移民団が神戸の移民収容所なる施設で暮らす八日間の描写である。作中、弟に半ば強要されて移民に加わったお夏という女性が、助監督に身をまかせしてしまう場面があるが、石川がそんな事をするはずがないから、それは多分創作であろう。

さらに数年後、移民船の航海中の描写『南海航路』、ブラジル移民地における生活描写『声なき民』を書いている。彼はこれをもって蒼氓三部作としている。

そして、戦後一九四七年に再販された『蒼氓』の序文として次のように書いている。「日本政府が大正末期から昭和の初頭にかけて、海外移住組合などを通じて、南米に大量の移民を送り出したということは、やがて起きるべき満州事変、満州国建設、支那事変と太平洋戦争への前兆であると私は考える」。これは、ブラジル移民を棄民と決めつけた彼の考え方をもってしても、少々理解し難い飛躍であるように思えるが、彼はそう言っている。

彼はさらに言う、『蒼氓』は私の悲しみであり憤りである。そして第三部まで読み続けていくと、我ながら涙を押さえ切れない、と。ここからは、貧しい無知な人々に対する彼の深い同情とヒューマニティが読みとれる。こういったところが読者の心を打ったのであろうと思う。

だが『蒼氓』はあくまで石川達三の作品であり、そこに盛られているのは彼の心であって、移住者自身の心ではない。もちろん、作者の心が即登場人物の心である優れた文学もあるが、あくまで『蒼氓』は石川の心である。彼はブラジルの地は踏んでいるが、本当の移民ではなく悩める文学青年の逃避行であったのだから、当然のことであろう。その証拠に、彼はブラジル滞在1ヶ月で耐え切れず、結婚という口実を設けて、日本に脱出、元の職場に復帰している。

著者らは現地に渡り、苦難を乗りこえた一世、新しい日系社会を創りだした二世の人々にインタビューし、当時の生活環境や苦労を偲ばせる移民資料館を見学し、さらに彼等が上昇して行く過程を調べたりしているうちに、移民として出た人々の心のうちを、文学者や学者のめでなく、またヒューマニズムや社会正義といった観点からでもなく、ごく普通の人間として感じたままを述べてみたい。

当時の日本の状況かるると、移住を志した人々は、多分ほとんどの人が、貧しい生活と重苦しい閉鎖感の漂う社会から逃れたいという思いを抱いていたと思われる。しかし、これだけの気持ちで、人間が住みなれた故郷をすてて、遠い見知らぬ異郷に居を移す行動にでるとは考えられない。特に、島国で、三〇〇年の鎖国時代の遺伝子の保有度が現在より遥かに多かったであろう当時の日本人には、故郷への執着度は強烈であったはずである。

そういった人達が、移民を志すということは、貧困や閉鎖感からの脱出というだけの動機ではあり得ないであろう。もっと強い何ものかに動かされたはずである。それは、多分、一旗あげて故郷に錦を飾りたいとか、裕福な生れの人や権力者を見返してやりたいとか、自由な新天地への憧れとか、見果てぬ夢への思いとかいったものであろう。だが、それだけでも足りない。

さらに、それを実現すべく移住という行動を起こすのには、強い意思、勇気、チャレンジ精神、自信といったものが根底になければならぬであろう。『蒼氓』が言うような、極度の貧困に打ちひしがれた、哀れな、無知な人々であれば、恐らくその精神は持ち合わせず、移民にでてくることもなかったと思うのだが。

また、私達は石川達三の記述を虚偽だとは思わない。

すべて見たまま、聞いたままの事実であろう。ただ、普通の目から見ると、実印を叔父にあずけた男が、通帳を送り返すと直ちに金を引き出して送って来た叔父の善良さ、叔父・甥の信頼関係の方が先に目に付く。

また、弟の海外雄飛の夢をかなえさせようと自分の結婚を犠牲に同行(家族ぐるみで、が移民の条件)した姉と、その姉に涙を流して詫びる弟の姿も、さらに、その弟が徴兵忌避のための移民として罵られ帰郷を決意するのを勧め翻意させる姉の姿も、石川のように無知なカップルとか、憐憫な気持ちとは別な感情が湧いてくる。

余談になるが、石川が文学青年であったから移民生活に耐えられなかったのであろう、と書いたのは誤りで、あくまで彼の個性によると訂正しておきたい。

というのは、移民の一人だった上坂周平(俳号瓢骨)という俳人は、一九〇八年第一回移民笠戸丸でブラジルに着いた六月十九日に「ブラジルの初夜なる焚火祭かな」という俳句を残しているし、笠戸丸に先立って単身移民をした鈴木貞次郎(南樹)という人も、その頃与謝野寛・晶子主宰の『明星』誌に「山羊の乳しぼる娘をぬすみ見つイペの花みつ吾多田ならず」という短歌を投稿している。

また、一九一〇年には現地での週間新聞も発行され、移民生活をうたった俳句、短歌、エッセー、さらに短編小説までが掲載されているのだから、移民の中に、結構文学青年がいたわけである。

移民=棄民では断じてない。

(平成14年9月11日 タイプアップ 和田 好司)

|

|