|

「外国人になった日本人」故斎藤広志先生著【書籍紹介】

|

|

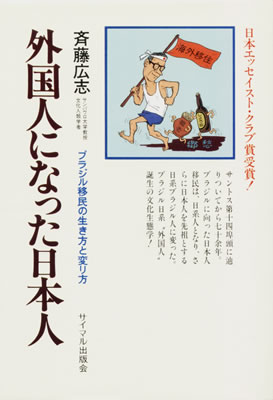

現在の日伯交流協会(玉井義臣会長、藤村修理事長)の産みの親であり初代ブラジル側事務局長としてブラジル派遣留学研修制度のブラジル現地サイドの責任者としてサンパウロ大学教授、文化人類学者としての多忙を極める中で「余生を日伯青少年交流にかける」と明言しそれを実践された。最初の前立腺癌の術後元気になられポルトアレグレに講演に来られた事があり2日間御一緒する機会があり当地南伯日本商工会議所主催のシュラスコの後、先生とお忍びで?腹ごなしに夜の巷に繰り出したのが先生とお会いした最後となってしまった。最後は直腸癌で1983年10月31日に亡くなられた。享年64歳。医者に後2年生かして欲しい。「異文化の中で50年」を集大成として書き残したいと言っておられたと聞く。最近倒産してしまい新しく版刷を続けられなくなってしまったサイマル出版会発行の斎藤先生の3部作「外国人になった日本人」、「新しいブラジル」、「ブラジルと日本人」を紹介して先生を偲びたい。写真は、同書の表紙、本文には先生が1978年に書かれた前書の「日本人・日系人・ブラジル人」を紹介しておきます。

第23期日伯交流協会研修生で現在ポルトアレグレで研修中の檀野令奈さんに長文の斎藤先生の前書きと玉井さんの後書きをタイプアップして頂きました。檀野さん有難う御座います。 |

|

日本人・日系人・ブラジル人―まえがき

ブラジル在住の日本人について、初めて私が論文らしきものを書いたのは、1949年のことである。それから30年、私は社会学と文化人類学の境界領域をさまよいながら、ブラジルの移民集団、とくに日系人の同化や文化変容の諸問題とつきあってきた。

私が移民グループの研修に関心をもったのは、私自身が移民であるからだ。幼少のとき両親の尻について移住したもの立場、言いかえれば移民としての生活経験、移民として味わった精神的な遍歴がいったいどんな意味をもつものなのか、自分で探って確かめたかったのである。

「移民の境涯は移民でないとわからない」−こういう言葉がよく移民の口から語られる。異質文化との触れあい、異人種のあいだでのユニークな生活経験、故郷を“捨てて”きたものの故郷に対する執拗な郷愁。そして何よりも、移住先の社会に生活の根をおろし、そこで子を育て、孫の誕生をみるまでの複雑な精神のありようは、同じ体験を経たものにしか通じようがないと言いたいのである。

果してそうであろうか。日本列島に代々住みついて、日本人同士の肌の触れあいのなかに安住してきた日本人には、海外に移り住んでそこに生涯を閉じるであろう移民の心情、移民の生きざまはとうてい理解できないものであろうか。私はそうは思わない。文学という人間の機微、人間性の深奥を確かめる世界でも、翻訳を通じて人間同士の理解はあり得る。まして同じ文化的な母胎につながる海外の日系人の生活経験が、理解できないはずはあるまい。

もし日本列島の日本人にとって、異国に在住する日本人やそこで生を享けた子孫たちの境涯が理解しにくいとすれば、それはムラを捨て、日本を“捨てて”国外へ去った同胞に対する日本人の心理的な拒絶反応のあらわれではあるまいか。あるいは、“蒼茫”的なイメージにみられる移民に対する偏見や先入主が素直な理解を妨げているのではあるまいか。あるいは、また、本国の同朋のこのような反応を敏感に嗅ぎとった移民たちのもつ一種の自閉症の徴候といえるかもしれない。

このような一連の疑問に答えるための手がかりを、このアンソロジーのなかで見出してもらいたいと私はねがう。

ここ数年来、ブラジルで発行される新聞雑誌に書いてきたものを大幅に書き直し、かつ新しいものをいくつか書き足して一冊にまとめたのがこの本である。身辺で起ったことの観察のノートや、折に触れて書きとめた感想文のようなものが、その主な内容を構成している。ここでとりあげられたテーマは、ブラジルに移り住んだ日本人がいろいろな生活経験を重ねながら日系人となり、さらに日系ブラジル人となっていく過程での諸側面であり、ひと口に言えば、移民の境涯、移民の生きざまの素描である。

本書は4章からなっている。「はじめに」は、まずブラジルの日系人とは何かという簡潔な位置付けの試みである。これは日本の新聞、朝日と読売への寄稿をまとめたものである。コミュニティの生いたちやその構造的な側面をとらえることに努めた。いわば日系社会についての私の基本的な姿勢をあらわすものである。2章では、一世移民のさまざまな生き方、

変わり方を描くことに努めた。次の3章は、一世と二世の関係から始まって日系学生の生活と意見におよんでいる。

終章では、日系人と在来ブラジル人との結婚や混血が中心的なテーマとなっている。ブラジル社会のなかの日系人、その社会流動やステータスについてもっと書きたかったが、果たせなかった。次の機会を期したい。

なお1章以下の諸草では、サンパウロの「農業と協同」誌、日伯毎日新聞に載せたものに加筆または書きかえたものが多い。76年8月、博多で開催された第四回国際文化会議に提出した論稿もその一部を利用させてもらった。

日本人のブラジル移住70年の記念すべき年にあたって、三たび交通遺児育英会専務理事玉井義臣氏のおすすめで、この拙著がサイマル出版会から上梓されることになったのは望外の幸せと思う。玉井氏のブラジルに対する情熱もさることながら、その熱意にほだされ、かつは筆者の微衷をも汲み取って出版を引き受けてくださったサイマル出版会の田村勝夫社長の深い理解に関しては感謝するほかない。またご協力をいただいた編集部の諏訪部大太郎氏、川村久美子さんに謝意を表したい。

原稿の執筆、資料の整理の段階で忍耐づよいご協力をいただいた土肥亀美恵さん、伊達くみ子さんのお二人に心からお礼を申しあげたい。本書のためにカットを描いていただいたサンパウロの画家、田中慎二さんにもお礼を言わねばならないし、またサンパウロ人文科学研究所の役員や仲間の変わらぬ友情と理解は、いつものことながら本書の執筆にあたっても大きな励ましであったことをとくに記す。

(サンパウロにて1978年5月) 斉藤広志

ご先祖さまになった日本人―この新しい体験 玉井義臣

いま、70万人以上の日本人の血をひくブラジル人がいる。

70年前の1908年(明治41年)6月18日、サントス第十四埠頭に七百余名の日本移民が初めて上陸して以来、約25万人の日本人が夢を抱いて移住した。移民一代目は一世、其の子は二世、孫は三世、一世でも、ものごころつく前に移住したものは、“準二世”と呼ばれる。25万のルーツは大なり小なり“蒼茫”の辛酸をなめ、夢果たせぬままマラリアで死に、あるいは気まぐれな大自然にふりまわされて農業を捨て、あるいは一代でブラジルで十指に入るほどの大地主になるという大成功をおさめたが、注目すべきは、みんな優秀な子孫をたくさん残したことである。先日の新聞は、移民70年祭を前に“五世”の誕生を報じていた。日本移民70年を数字でとらえるとこんなふうになるが、ひとりの日本人が“外国人”であるブラジル人になるのは大変なことである。日本にいては想像もつかないようなことが次々に起こる。それは、食事が変わるとか、気候風土が違うとか、外国人とのつきあいが難しいとか、言葉が通じないとか−といったものが複雑にからまって目の前に現れるし、なんと、子ができ子孫が生まれるとわが家が“外国”になるのである。その時の一世の困惑は想像に絶する。このような状況は、日本にいる日本人にはまったく考えようにも考えられない。1974年、初めてブラジルを訪れた私は、サンパウロ州の古いコーヒー都市リベロンプレットで、日系二世の有力者Aさんの世代論を聞いていた。40代のAさんは達者な日本語でこう語った。「私の家は父と娘がいる三世代家族ですが、いちばん困るのは食事の時です。親父はポルトゲース(ブラジル語)がわからないので、私が日本語で話をしていると、娘は食事がすむとすぐ席を立ちます。娘とポルトゲースで話し合っていると、今度は親父の方がプイと横をむいてしまう。食事のつど私が通訳するわけにはいかないし、弟にまで『兄貴のとこは食事に団欒がない』といわれる始末でほとほと疲れます。これは、錦衣帰郷を夢みて、言葉も覚えず、土と格闘しつづけた農業移民の一世、二世の典型的悩みであった。

数日後、私はもっと大きなショックを受けた。舞台はアマゾン下流の都市ベレン、事件そのものは衝撃的でも何でもない。ブラジル語のできない私は、ある日系会社のお世話になっていた。そこには50歳前後のBさんと30過ぎのCさんがおり、どちらも上手な日本語を話す二世だった。私は、サンパウロ以来つき合った人びとが日本人か一世だったので、いつもと同じように日本人と話す感覚でいろんな話をしていた。突然、Bさんがいった。

「玉井さん、ぼくブラジル人ですよ」

全身に電気が走った。いま、その時の話題が何だったか思い出せない。だが、日本人だと思って話しかけられることをBさんは大いに迷惑がり、ちょっと不愉快になったのだろう。「日本人は世界の田舎者」とどこかで二世に笑われたことが、その瞬間頭に浮かんだ。

「日系ブラジル人は日本人ではない」−このことは頭で理解できても、こんなふうにでも指摘されないと私たちにはわからないのではないか。「お国に70万人の同胞がお世話になっている」などというのは日本の政府高官だけらしい。イタリア人にもドイツ人にもポルトガル人にも「伊系(独系、葡系)ブラジル人が何百人いる」などという感覚はない。だが、これは別の視点からいえば、歴史上はじめて、日本人がこんなにも大量の子孫を外国にもったという初体験の所産でもあろう。わが尊敬する斉藤教授の言葉を借りれば、「ご先祖さまになった日本人」(朝日新聞、77・9・7)なのである。

ついでにいうと、CさんはBさんよりも20も若いのに、この節の日本人より日本的で、“明治”をみる思いがした。Cさんも「うちの親父が子供の頃からうるさかったので・・・」と笑っていた。

翌75年、再度渡伯の時、斉藤教授にこの話をしたら、先生はこんな話をされた。「うちの息子に、小学生の時、中学の時、高校の時、同じ質問をしてきたんです。『お前、何国人(なにじん)だ』―小学生のとき、ウーゴ(有吾、息子さんの名前)は『パパイ(父さん)、僕は日本人だ』といい、中学生になると、『僕はブラジル人だよ』と怒ったようにいい放ち、高校生になったら今度は『日本人を親にもつブラジル人だ』といいおった。わかりますか、玉井さん」

このやりとりは、日本人街のすし屋で、大味な鮪の刺身でセルベージャ(ビール)を飲みながらのことだった。斉藤先生は、14歳のときに移住されたが、猛勉強のすえ日本語よりポルトゲースの方が本が書きやすいといわれるほどに、語学に弱い一世のハンディを見事に克服され、昼間はサンパウロ大学でブラジル人学生に文化人類学の講義をされ、大学院生のゼミの指導をされている。こんなことを書いたのは、アメリカ人が日本の大学で日本語で現代日本論を講義するのと同じほど、日本移民では稀有に属することだからである。大変失礼ないい方だが、ブラジル人の上層社会で堂々と尊敬されながら生きていられる斉藤博士にして、週に2,3回はガルボンブエノ(日本人街の名前)で赤い灯ともる頃、日本人相手に酒をくみかわされる姿は、私にとっては、人間的で、興味ぶかい風景であった。先生もこのことをこの書でふれられている。

自ら移民の生活を送られ、最先陣の移民からニ、三、四世までを学者と移民の目でつぶさに観察し、分析を加えられた本書は、斉藤教授にしか書きえない貴重な学術書にして読物であり、「ブラジル日本人移民70周年」の記念版としても時宜を得た好著である。

この本は、若い人たちにとくに読んでほしい。21世紀、日本丸は外国との付き合いをよほどうまくしないと沈没必至であり、それを回避しうるかどうかは若者の感覚と力量にかかっていると思うからである。そのために日本の若者は“世界の田舎者”であってはならない。世界を見、外国人を理解しなければならない。

外国人を理解するのに、この“日本人の子孫たち”のビヘイビアを本書で考えるのが案外早道のように、私には思えてならない。商社マンにも、ジャーナリストにも、外交官にも、政治家にも、ぜひ一読をおすすめしたい。

(交通遺児育英会専務理事)

|

|